きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <結城昌治 3. 小説ことはじめ>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

結城昌治 3. 小説ことはじめ

B 結城さんは、東京療養所で石田波郷に出会って俳句に夢中になったっていう話を聞いたけど、直木賞っていうのは俳句じゃなくて小説の賞だよね?

O そう。直木賞はね、正式には直木三十五賞(なおき さんじゅうご しょう)といって、芥川龍之介賞と並ぶ文学賞だ。小説作品に贈られる。

B なおきさんじゅうご?

O 直木三十五も芥川龍之介も、作家だ。文芸雑誌「文藝春秋」の発展を支えた作家たちで、彼らの名前をつけた賞を、昭和10年に文藝春秋社の菊池寛社長が創設したんだよ。それぞれ直木賞、芥川賞という名前で親しまれているね。

B へえぇ~芥川賞って、芥川龍之介賞っていうのかぁ。吉行淳之介が清瀬病院に入院してるときに『驟雨(しゅうう)』っていう小説で受賞したんだよね。

O その通り。

B 結城さんがもらったのは、直木賞でしょ? 直木賞と芥川賞は、どう違うの?

O はじめはどちらも無名あるいは新人作家の作品が対象だったけど、今では直木賞を受賞するのは中堅作家の場合が多いね。芥川賞は芸術性の高い純文学、直木賞は大衆性のある作品が対象といわれている。

B 俳句にハマってた結城さんが、どうしてまた小説を書くようになったんだろう。ひょっとして、それも清瀬と関係がある?

O あるとも! 結城昌治は、清瀬の国立東京療養所の南七寮という病棟にいたんだ。

B 俳句の石田波郷さんと同じ部屋になって、俳句に夢中になったんだったね。

O そう。その部屋が、六番室。そして同じ南七寮の八番室にいたのが、福永武彦だ。

B きた、きた、来たーっ! 福永さんって『風土』とか『草の花』とか、小説を書いた人だよね。病棟の出会いから作家 結城昌治が誕生する、なんていう話だったりする?もしかして。

O ほう、読みがいいね、ブンガくん。療養所の炊事小屋でコンロの残り火をもらったり、けんちん汁の作り方を教わったりするうち福永と親しくなった結城は、患者同士の気安さでちょくちょく病室を訪ねるようになるんだ。

B え、炊事小屋? 給食じゃなかったの?

O 食事は出た。だけど食糧難の時代だったし、朝はコッペパンに味噌汁、昼はすいとん、夕食は雑穀ごはんにスケソウダラかホッケの煮つけ…。

B ああ、思い出した!スケソウダラとホッケの話。 栄養とれなさそうなメニューだよね。

O 栄養が足りない分、というか食べ足りない分、炊事小屋で煮炊きをして補っていたんだ。

B そういうときに福永さんに出会ったんだね。

O そのころ福永は、すでに2回の手術を受けた後だったんだが、体調のいいときはベッドに小さな机を置いて、『風土』という長い小説を書いていたし、ほかにもボードレールやヴェルレーヌの詩の翻訳に没頭していたんだ。

B ボードレール? ヴェルレーヌ??

O フランスの詩人の名前だよ。

B そっか、福永さんはフランス文学の人だったね。福永さんが詩の翻訳や小説を書くのに没頭してるところへ、結城さんは訪ねていったんだね。

O そこでカリカリしないところが福永の鷹揚さで、結城の言葉を借りれば「私はその邪魔をしにいくようなものですが、福永さんにすれば、年下の気楽な話し相手ができたくらいに思われたのかもしれません」って。なまじ文学青年でなかったのがよかったようだ、とも語っている。

B あとで直木賞をもらう作家になるのに、文学青年じゃなかったんだね。

O 結城にとっては、未知の世界だったようだよ。

(『死もまた愉し』)

B へえぇ~~~ でもさ、出会うだけなら療養所のほかの患者たちにもチャンスはあったのに、それでほんとに書いちゃうってとこが、結城さんのすごさだね。ところで、結城さんも手術を受けたの?

O 結城は左右両側、胸郭成形術を受けたんだ。

B 肋骨とっちゃう手術でしょ?右も左も、っていうのはハードだね。

O それなのに、結局のところ菌は止まらなかった。でも、健康保険の期間が過ぎて自費で、ということになると、とてもじゃないが治療費を払えない。というわけで、結城は昭和25年の暮、東京療養所を出る。そして、もといた東京地検に戻るんだ。

B こんどは犯罪のニオイのするところ?

O 療養後の結城が配属されたのは、保護課。昭和27年に講和恩赦がおこなわれた頃で、結城は保護課にいて恩赦事務のために膨大な件数の軍法会議の判決書を読んだんだ。

B こーわ おんしゃ? って、なんじゃ?

O サンフランシスコ講和条約が結ばれたときに、恩赦といって有罪といわれた人の刑を軽くしたり、消滅させたりしたんだ。地検には関係の書類がある。判決書はかつての軍管区ごとに、それぞれの地検に保存されているんだが、外地の判決書は大半が東京地検にひき継がれていたんだね。このときの経験が、のちの直木賞受賞作品『軍旗はためく下に』につながっていくんだよ。

B わぁお。いろんなことが繋がっていくんだぁ~

O ただ、結城はやっぱり役所勤めがどうにも嫌で、転職を考える。

B お勤め嫌いの結城さん…。

O だけど、失業者1千万といわれた時代に公務員をやめて民間の会社に就職しようだなんて、雇う側は怪しむだろ?なかなか転職は決まらない。そんなとき、福永に「いま、もっとも新人が求められているのは、ミステリーとカメラの世界だ」と言われるんだ。

B いつごろのこと?

O 結城の記憶では昭和33年の春ごろのことだ。

B ってことは、東京療養所を出てから?

O そうだね。福永も昭和28年の3月には退所しているしね。療養所を離れてからも、結城と福永の付き合いは続いていたんだ。

B それで、結城さんはカメラじゃなくてミステリーを選んだってわけ?

O カメラマンというのは重い機材を抱えての重労働だから、自分の体力ではとてもつとまらない。小説なら原稿用紙と鉛筆で済むし、ミステリーなら福永さんから借りて読み漁っていて、しかも、返しにいくたび感想を聞かれるから本気で読んでいた。だから、なんとか書けそうな気がしたんだね。役所をやめる道はミステリーを書いてみるしかない!と。

B そっち!? いずれにしても、結城さんの小説ことはじめ、福永さんの言葉が背中を押したんだね。

O ちょっとしたアイディアを思いついて書き始めたら、意外に書けた。まだ勤めは辞めていなかったから時間をとるために無理したはずなのに、そういう記憶がない。そして書き上げたのが原稿用紙400枚の長編『ひげのある男たち』だ。福永の紹介で早川書房に持ち込んだんだが、無名の書き手だからなかなか編集者に読んでもらえない。

B せっかく長いのを書いたのに。やっぱ、作家デビューは甘くないんだね。

O その年の暮れに、同じ早川書房が出している「エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン」の短編小説コンクールに、生まれて初めて書いた短編小説で応募したら、思いがけず1位になるんだ。

B おおお、きたきたきた! 初めて書いた短編で1位になっちゃうなんて、すごいね。

O 賞金は、3万円。大学でのサラリーマンの初任給が1万2千円くらいのときだから、大金だ。賞金の半分はお母さんに贈呈した。

B それで、本になった。

O いや、残念ながら受賞作の評判はいまひとつで、本にもならなければ、そのあとの注文もこない。長編も宙ぶらりんのまま。長編『ひげのある男たち』は、福永さんが他の出版社を紹介してくれるというので原稿を返してもらおうとしたら、早川書房がようやく出す気になってくれて、昭和34年12月刊行されるんだ。あとは野となれ、とばかり結城はこのとき辞表を提出。

B ほんとうに、辞めたかったんだね。で、本は売れたの?

O あちこちの書評で取り上げられて、評価を受けた。そして、けっこう売れた。ちょうど同じころ、松本清張の『点と線』で推理小説ブームが起こっていたから、その余波に乗れたのも幸いしたかな。

B よかったねえ。いったいどうなるんだろうと思って、話を聞いてる間じゅうドキドキしちゃったよ。それにしても、もし結核にならなかったら、もし清瀬の東京療養所に入らなかったら、作家「結城昌治」は生まれなかったってことなんだね! すっご!

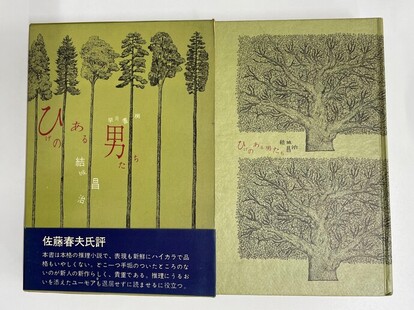

O これが昭和34年に刊行された『ひげのある男たち』の函と表紙だよ。

B へえぇ、きれいだね!

O デザインは真鍋博。帯に、こんなコメントが載っているよ。ひとつは作家佐藤春夫の評で「本書は本格の推理小説で、表現も新鮮にハイカラで品格もいやしくない。どこ一つ手垢のついたところのないのが新人の新作らしく、貴重である。推理にうるおいを添えたユーモアも退屈せずに読ませるに役立つ」。

B すごくほめてもらってるね。

O もうひとつは大井広介という評論家のもので「EQMMのコンテストの際は、私は入選作なしに見送りたいと述べ、世評も辛かったが、この一篇により、有望な本格物作家たるを確認させ、コンテストの選者たちをふくむ世評をみかえしたのを、祝福したい」って。

B ほおおぉ、いいね、いいね! EQMMって、エラリーなんとかのことでしょ?

O そう。エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン、ね。

B 福永さんは?

O 福永はこの本に「序」の文章を寄せている。

B わお、結城さんは、嬉しかったにちがいないね。

O 「序」の文章は「若人が何かしゃれたアルバイトのくちはありませんかね、と訊くたびに、抜け道は二つある、ためしてみたまえ、とけしかけるのがこの数年来の僕の口癖になっていた」と始まる。

B カメラマンかミステリー作家か、という話だね!

O そう。ただ、せっかくの「けしかけ」もいっこうに実を結ばず「弟子運の悪いのを嘆いていたら、ここに奇特にも、勤めから一目散に家に帰ったあと、机に向って原稿用紙をひろげるという快男児が現れた」。

B 結城昌治!

O その通り! もっとも、原稿用紙に向かうようになるまでにはいろいろあって、今の勤めをやめて大道の占い師になろうと思う、とか、バーテンになろうとか、お花の師匠になろうとか、時々思い余った顔で福永を訪ねていたらしいけどね。いずれの場合もせっかちなことばかり言うので、例のカメラマンかミステリー作家か、という話をしたんだそうだ。結城のことを福永は「れっきとした役人であるが、すこぶる趣味の広い風変わりな男」と表している。

(『ひげのある男たち』「序」福永武彦)

B え?占い師?お花の先生? なりたいものが、これまたユニークで、楽しい人だね、結城さん。ところで、『ひげのある男たち』、福永さんの評価はどうだったの?

O 「原稿で読まされたが、なかなかしゃれた、上品な、ユーモラスな代物だ。本格物だし、僕はとうとう最後まで犯人の名前が分らず、見事してやられた」って。

(『ひげのある男たち』「序」福永武彦)

B すごーい、めっちゃほめてもらってる!

O 「序」の締めくくりがふるっていてね、「そのうちに、探偵小説を書くのなんかやめて、「ひげ」専門の理髪師になりたいと言い出しはしないか、それが僕の目下の一番の心配である」ってさ。

B いいなあ、福永さんの温かさが伝わってくるね。僕も読んでみようかな、結城さんの「探偵小説」。長くても読めそうな気がしてきた。話の向うに福永さんの気配が感じられそう!炊事小屋でコンロの前にいるふたりの姿が浮かぶようだよ。ことの始まりは東京療養所南七寮の出会いだったんだから、作家「 結城昌治」は清瀬生まれって言ってもいいよね!

![]()

(図版)

東京療養所鳥瞰図 国立病院機構東京病院所蔵

「南七寮」の文字と建物を示す囲みを加筆

(書影)

結城昌治『ひげのある男たち』早川書房 昭和34年12月

(引用)

結城昌治『死もまた愉し』講談社 1998年1月

結城昌治『ひげのある男たち』早川書房 昭和34年12月 より「序」福永武彦

引用文中の傍点は太字にかえています

![]()

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【郷 静子(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【結城昌治(東京療養所)編】

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。