きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 1. 府立清瀬病院で俳句に出会う>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

山田文男 1. 府立清瀬病院で俳句に出会う

O 重症の古賀まり子が清瀬病院のカーテンを閉めきった個室で臥せっていたとき、清瀬病院の俳句仲間がリレー投句を支えた話を覚えているかな?

B もちろん! まり子さんが口ずさんだ句を看護師さんがメモして、それを山田さんに渡して、中山さんが清書して送ったんだよね。

O 今日は、その、山田文男の話をしよう。古賀まり子は結核で入った千葉の療養所で俳句に出会ったんだが、山田が俳句を始めたのも、清瀬病院に入院してからのことなんだ。昭和17年のことだというから、病院の名前が「東京府立清瀬病院」だったころのことだね。

B 同じ病院なのに、途中で名前がいろいろ変わったんだよね。

O 昭和6年にできたときの名前は「東京府立清瀬病院」。18年の4月から「日本医療団清瀬病院」、22年4月から「国立療養所清瀬病院」、37年1月に東京療養所と統合して「国立療養所東京病院清瀬病棟」となる。病院があったのは、今の中央公園や看護大学校を含む一帯で、「清瀬病棟」が閉じられたのは昭和45年2月はじめのことだ。

B うぅむ、このへんはテストに出そうだねぇ。

O ブンガくんなら満点取れるだろう。さて、その東京府立清瀬病院で俳句に出会った山田文男が、病院の俳句環境について、こんなふうに語っている。

(山田文男「後記」『林の花』)

B 植山露子! 古賀さんのお話に出てきた人だよね。光が降ってきて、まり子さんをぐんぐん引っぱっていった、あのときの句の人…

O そう。まり子の心をとらえて放さなかった「玉の緒の絶えなばゆかん方おぼろ」の句を詠んだ露子だ。

B 院長先生も俳句の人だったんだね!

O 清瀬病院の初代院長、岡壽郎先生。俳句の名前を冬霞といったんだね。

B 秋櫻子先生の添削も受けられるし、こりゃあ、俳句をやらない理由なんてない!っていう環境だね! ねえ、「処置なし患者」って?

O 昭和10年代の結核といえば「大気・栄養・安静」の時代だったし、山田は肺に空洞を持ってはいたけれど、比較的安定した病状だった。だから積極的な処置の対象にはなっていなかった、ということだろう。

ただ、戦争中の食糧難は清瀬病院も例外ではなかった。空襲の心配もあったし、山田も疎開を勧められて20年の5月から、甲州で山を眺め、川の音を聞いて過ごしている。

B あれ?でも清瀬病院で古賀さんが山田さん達に出会うのは、戦争が終わってからだよね。

O そう。山田は昭和22年に再入院しているんだ。空洞の数が増えて体力も落ちたけれど、なんとか胸郭成形の手術を受けることができた。それが昭和24年、25年のことだという。古賀まり子の入院が昭和24年11月だから、手術後に回復過程にあった山田に出会ったということになるのかな。

B そうなのかぁ。手術を受けて、山田さんはすぐに良くなったの?

O 手術の後、山田は歩行療法、作業療法を経て社会復帰への道を進んでいくのだけれど、それは長い道程だった。ようやく退院できたのは、昭和32年のことだったんだからね。

胸郭成形術は、空洞の位置に近いろっ骨を何本か切ることによって肺を委縮させて空洞がつぶれることを期待するという手術だ。空洞の中に居残った結核菌がまた活発になって悪さをしないか、時間をかけて経過を注意深く観察する必要があったんだ。

昭和20年代も後半になれば、ストレプトマイシンのような薬も使えるようになったし、胸部外科も著しく進歩して、空洞がある肺の悪い部分を直接切り取る肺切除術が行われるようになった。おかげで、それまで再起不能と思われていた人が治って次々に退院していった。それを見送りながら、なかなか退院に至らない山田は、もどかしい思いの時期も過ごしたようだ。

B そりゃあ、つらいものがあるね。「せいけい」ってことは、石田波郷さんや福永武彦さんたちと同じ手術だったんだね。古賀まり子さんや吉行淳之介さんみたいに肺切除で結核にケリをつけちゃえばよかったのに。

O そうできればよかったね。だけど、どんな手術ができるかという判断は、そのときの患者の状態によりけりということもあるからね。

B 運命的だなぁ

O 古賀まり子のリレー投句を共に支えた中山良章が、山田文男に関してこんなふうに書いている。

これは長い療養中にたどりついた境地である。いくら長い療養をしてもこの境地にはなかなか達し得ないのである。こうした境地の作者だから他の諸作をながめても、そこに悲痛な素材の押しつけがましさがないということに気づく筈である。いかに激しい病変がないにしても当時はまだまだ悲惨な死に方をしていく療友を見る日が多かった。身につまされることも度々であったであろう。

「私は飼い殺し患者ですよ」

と言って淋しく笑っていた山田さんがうかんでくる。

(中山良章「清瀬の山田文男―“林の花”をたずねて−」)

B 死ななければ、つまり、死ぬまでずっと清瀬を離れることができない、ってこと?

O そういう日々のなかで、やがて山田が得たものは、何だったと思う?

(山田文男「後記」『林の花』)

B 達観の境地! なんて誠実な人なんだろう。こういう人を放っておかない周りの人の誠意もうれしいね。そして山田さんの句集が出るんだね!

O 次回はその句集『林の花』の話をしよう。

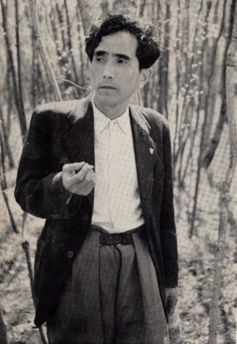

![]()

(写真)

山田文男肖像 山田文男『林の花』昭和34年2月 近藤書店 より転載

(引用・参考)

山田文男「後記」『林の花』昭和34年2月 近藤書店

中山良章「清瀬の山田文男ー“林の花”をたずねてー」『馬酔木』昭和52年6月号 馬酔木発行所

![]()

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。