きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 2. 句集『林の花』>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

山田文男 2. 句集『林の花』

B 今日は、山田さんの句集の話だね?

O そう。山田文男には句集『林の花』がある。句作を始めた昭和17年から、終戦前後の疎開の日々をはさんで清瀬病院退院翌年の33年までの句が収められているんだ。詠まれた時期ごとに3つの章に分かれていて、昭和17年から23年までの句が「雪後にて」に、24年から28年までの句が「夢くらく」に、29年から33年までの句は「百合の束」に収められている。

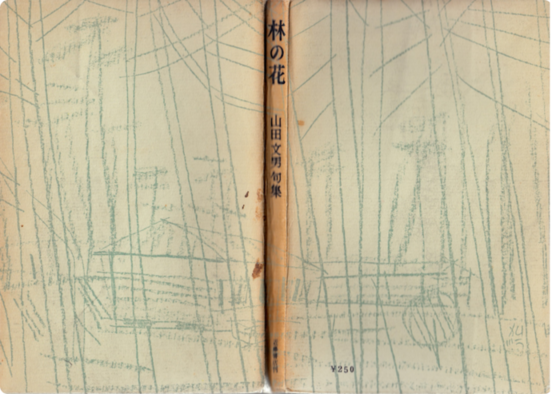

B ということは、ほぼ、清瀬で詠まれた句ってことだね。これがその句集?古い本だね~

O 句集『林の花』は、昭和34年に近藤書店から出されている。写真の本は背表紙がすっかり日に焼けちゃってるね。句集が収まっている函は、もっとやけて全体が茶色になってる。古本屋の手に渡るまで、だれかの本棚に長く長く置かれていたんだろう。

B 表紙の絵は、林の中の清瀬病院? 背表紙をはさんで見開きでキャンバスになってるんだね。あ、サインがあるよ。ん?ムラ..カ…ミ??

O 『林の花』の装丁は、村上巌(むらかみ いわお)による。村上は波郷の肖像も描いていて、江東区砂町文化センターの石田波郷記念館に行くと見ることができるよ。長い足の波郷の姿がモダンなタッチで描かれている。

B 章扉のイラストも同じサインがあるから、村上さんが描いたんだね。清瀬病院の病室のようすかなぁ。

O きっと、そうだ。

B あたたかい感じがするね。この前の話に出てきた「死なばこの清瀬を去らむ夏嵐」っていう句も、『林の花』に入ってる?

O 入っているよ。「夢くらく」の章にある。

B この扉絵の章だね! でも、なんでまた「夢くらく」なんだろう。夢って明るいものじゃないの?

O この章にあるのは昭和24年からの句。山田が再入院して胸郭成形術を受けたのが24年、25年のことだから、清瀬病院に入院して俳句を始めたという昭和17年から数え始めて手術が受けられるまでに7、8年かかっていることになる。長いよね。症状が安定していたとはいえ、療養生活がいったいいつまで続くんだろうと思っていたのかもしれない。「夢くらく」の章には、「死なばこの清瀬を去らむ夏嵐」のあとにこんな句もある。

四十にて肋とらるゝ秋の暮

(「夢くらく」『林の花』)

B 二次成形って?

O 「成形」の手術というのは、「胸郭成形(きょうかくせいけい)術」といって、結核菌に侵されて肺にできてしまった空洞を、空洞に近い肋骨を何本か切って肺を委縮させることで潰そうとする手術だ。空洞があると、中の結核菌が増えてほかのところでも悪さをする心配があるからね。切る肋骨の数が多いときは、2回に分けて行われた。「二次成形」というのは、その、2回目の手術のことだ。結核は若い人に多い病気だったんだが、山田文男は若いころから病んで、ようやく四十になって手術が受けられるところまでこぎつけたんだね。

B うーん、「夢くらく」。明るいバラ色の夢とは違うけど、でも夢は持ち続けたって感じかなあ。

O そうかもしれないね。『林の花』の句には、療養所の暮らしのようすも詠みこまれていて、興味深い。少し遡って、昭和22年に再入院してからの句をいくつか紹介しようね。

寒月に塵焼くそこも療養所

おしなべて膳にはパンの蝶日和

七夕や暮るゝ眺めに産院も

(「雪後にて」『林の花』)

B 産院?

O 清瀬病院の隣、のちに小児病院になる建物は、最初は、「府立静和園(せいわえん)」という結核軽快者のためのアフターケア施設だったんだが、食糧難もあって戦時中、閉じていた。ほとんどの保養者は徴用などで退園していたしね。

B ほようしゃ?

O 患者ではなく保養者と言っていたんだ。静和園はね、日本の作業療法の草分けだから、言ってみればリハビリテーション誕生の地でもあるんだよ。

B すごいね!

O さて、その静和園の建物に、空襲で焼け出された深川の産院が移って来ていた時期があったんだ。昭和21年に復員してきた清瀬病院の島村喜久治先生は、2代目院長になる人だが、戻ってきたら結核療養所が集まる場所の中に産院ができていて驚いた、とのちに語っている。「七夕や暮るゝ眺めに産院も」の背景にはそんな経緯があるんだよ。夕暮れ時に西の空を眺めた先に産院が見えたのかもしれないね。同じ建物を利用して、産院のあと都立清瀬小児結核保養所が開かれたのは昭和23年のことだ。

B へええ、病院の建物にも、いろんな歴史があるんだね。

O もう少し、山田文男の句を『林の花』から拾ってみよう。

猫が来て紫苑に臥すも薄日和

麦萌えぬ部屋も狭に住む病者たち

寝まるころ吾等に多摩の隙間風

琵琶咲いて患者が客の理髪室

人来ねば椅子に置き慣れ電熱器

屍行き蝶出でゆくや門しまる

(「夢くらく」『林の花』)

B あ。波郷さんの句に「綿虫やそこは屍の出でゆく門」があるね。

O 亡くなると、正門や通用門とは違う、霊安室に近い門から運ばれて病院を出た。清瀬病院の場合は、線路に近い辺りにその門があって、柩を乗せた車は志木街道に出て小金井街道に入り、多摩の火葬場へ向かったんだ。生と死が隣り合っていた時代の療養者には、霊安室の灯りが点いているかどうか、どうしても気になることだった。

清拭(せいしき)の垢ほろほろと鳳仙花

松の花粉けぶれり楢に病床に

柩車来るまでよ病者の落葉焚

(「夢くらく」『林の花』)

B 元気になった人はいばってたのかぁ...

O 中にはそういう人もいて、長患いで自称「処置なし患者」の山田の目には、肩をそびやかしているように映ったんだろう。療養所のなかには重症の人から症状が安定している人、退院間近の人までいたからね。良くなったかに見えた患者が急に悪くなることもあったし、山田文男入院時代の結核療養所では、まさしく生と死が隣り合っていて、だからこそ生まれた人間ドラマもたくさんあったんだよ。

B それが俳句にも見えるってことだね。ところで、せいしき、っていうのは?

O 療養中の生活には、それぞれの患者の安静度に合わせて制限があって、お風呂も、ある程度の安静度におちつかないと入れなかった。お風呂に入れない患者の体を拭いて清潔にするのを清拭といったんだ。

B へえぇ、暑いときとか、拭いてもらったら、きっと気持ちもさっぱりしたよね。

O そうだね。

B 松の花粉がけぶる、ってすごくない?

O 清瀬病院の敷地には赤松が多かったというからね。松と同様に、雪もまた多くの句に詠まれていて、いずれも印象深い。

退院の列に疎林の雪きよし

春寒や医師の対話のわが未来

古賀まり子癒ゆる迅さのみどり立つ

(「百合の束」『林の花』)

B わお!古賀まり子さんが登場してる!目をみはる回復ぶりを、詠まずにはいられなかったんだよ、きっと!

O こんな句もある。

(「百合の束」『林の花』)

B よっぽどたくさんお煎餅を食べた、ってこと?

O この句には註がついていて「病室に煎餅を置きて商ふ。純益を貧しき友に供せんがためなり」とある。

B 友達思いだったんだね、山田さん。

O まり子が好んだ罌粟(けし)も詠まれているよ。

患者湯の白きのれんや梅雨銀河

喀血死グラジオラスに樹のしづく

病む晩夏送別写真ふえに殖え

衰弱死雑草の花に顔向けて

露の朝花売る作業まのあたり

萩見つゝ鉄筆患者伸びあがる

十五夜の患者湯こみてゐたりけり

若葉照る自治会ながし耐へて居り

(「百合の束」『林の花』)

B 送別写真が「ふえに殖え」か。複雑な心境だったんだろうけど、なぜだかちょっと、くすっと笑いを誘われちゃう。苦笑いしてる山田さんが見えるようだよ。

O そして山田文男も退院の日を迎える。

友二三吾を見送れりへちま垂る

退院の荷に沁む雨や晴れ間百舌鳥

(「百合の束」『林の花』)

B よかったー!

![]()

(書影・引用・参考)

山田文男『林の花』昭和34年2月 近藤書店

『雑木林ー清瀬病院の憶い出ー』昭和59年12月 国立療養所清瀬病院同窓会

![]()

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 1. 府立清瀬病院で俳句に出会う>

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【古賀まり子(清瀬病院)編 】

- 市報連載コラム「清瀬と結核」第4話~第6話

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。