きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩<石田波郷 1. 東京療養所南七寮六番室>

![]()

石田波郷 1. 東京療養所 南七寮六番室

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

B 今日は、石田波郷さんの話だね。波郷さんは、清瀬生まれなの?

O いや、そうじゃないんだな。波郷は、大正2年(1913)、四国は愛媛県の生まれだ、キュイ。

B そうなのか。大正2年生まれってことは、福永さんより少し年上だね。

O よく覚えていたね。福永は大正7年生まれだからね。さて、波郷はだね、松山中学時代に友達に勧められて俳句を始めるんだ。4年生のときだね。

B え、中学4年?

O 中学といっても、旧制中学だったからね。松山中学といえば、正岡子規も高浜虚子も学んだ学校だ。波郷は卒業してからも俳句に夢中で、隣村に住む五十崎古郷(いかさき こきょう)の下で学ぶんだ。「波郷」という俳句を詠むときの名前は、この古郷先生につけてもらったんだよ。

B 「郷」の字が同じだね。そっか、波郷さんは先生についてちゃんと勉強したんだね。

O 波郷の先生古郷の、そのまた先生は水原秋桜子(みずはら しゅうおうし)という人で、「馬酔木(あしび)」を主宰していたんだ。波郷は、古郷先生の指導を受けながら「馬酔木」に投句して、とうとう師匠の古郷より先に巻頭句に選ばれるんだよ。

B 優秀だね~

O 古郷先生は肺の病気で療養中だったんだけど、病状が悪くなって、波郷のことを師匠の秋桜子に託すんだ。それで、波郷は秋桜子を頼って昭和7年に単身上京、俳句誌「馬酔木」の編集を手伝うようになる。秋桜子に支援してもらって明治大学に進学していたんだけど、俳句に夢中になって大学は途中でやめてしまったんだよ。

B そんなにも一生懸命になれるって、すごいね。

O その後、波郷は「鶴(つる)」を創刊して主宰となるんだ。昭和17年に結婚、翌年には召集される。波郷は中国に派遣されるんだが、現地で肋膜炎、今でいうところの胸膜炎をおこして、入院するんだ。陸軍病院などを転々とするなかで一時は腹膜炎を併発して重症室に入ったこともある。そして日本に送還される。帰ってきたのは昭和20年の1月。静養先で8月終戦を迎えたんだね。いくぶん体調も回復して、9月には「鶴」の句会を再開している。

B ほんとに俳句まっしぐら、なんだね。

O 句誌「鶴」も復刊して俳句に励むんだが、昭和22年には体調を崩してしまうんだ。

B がんばりすぎたのかな。

O 結核で、すでに空洞ができていたんだよ。波郷いわく「成形だけが希望だったが、肋骨を六本も切取る大手術は恐かった」。医者にも、手術は「あなたの場合はすすめられない、責任がもてませんからね」と言われてしまうんだ。

B こりゃ、たいへんだ。

O 波郷は、東京療養所の外科医、宮本忍先生が書いた『気胸と成形』を読み、さらに『結核の科学』という本を読んで、この先生に診てもらって手術が可能と言われたら手術を受けようと決心するんだ。知人の紹介で宮本先生の往診を受けて、心を固める。東京療養所に入所の申し込みをするんだ。

B よく決心したね。そうか、波郷も手術のために清瀬に来たんだね。

O 入所は、昭和23年の5月。東京大空襲の傷跡がまだ残る江東から清瀬に来た波郷には、溢れるほどの緑がとても印象的だったらしい。早速、こんな句を詠んでいるよ。

B 「えご」って?

O 5月ごろ白い花をつける木だよ。えごの花に迎えられて、波郷は東京療養所南七寮六番室に入る。いちばん南にある病棟で、寿康館も近い。

B やっぱり6人部屋だったんだね。

O 「草の花」に出てくる病室と同じだね。波郷がこの部屋に入ったとき、ほかにも俳句を詠む人がふたりいたんだよ。

B え、部屋の半分は俳句の人! 俳句って流行ってたの?

O たしかに俳句をたしなむ人は多かったようだね。

B お部屋にいながら句会ができちゃうね。

O なんとも贅沢だね。病室よりもっと広いところに集まって開く句会も、もちろんあったけど、それとは別に、回覧方式の病棟の句会もあったらしいよ。重症で起き上がれない人も参加できるようにって。波郷の発案とか。

B いいね! 俳句は、紙と鉛筆があれば、ベッドに寝てても詠めるもんね。それを波郷さんに見てもらえるなんて、すごいよね。

O ああ、ぜいたくな環境といえるよね。波郷と同じ部屋になったことがきっかけで俳句を詠み始めた人もいるよ。福永の話のときに名前が出た結城昌治もそのひとりだ。彼は文学青年だったわけじゃないし、俳句といえば芭蕉や蕪村を教科書で習ったくらいだった。だけど、波郷と同室という環境が、俳句を身近なものにしたんだね。

B そばで見ていて、自分もやってみようと思ったのかもね。

O そうかもしれないね。そして夢中になる。結城のことを福永武彦は俳句の人だと思っていたくらいだ。だけど、詠めば詠むほど波郷の凄さが迫ってくる。同じものを見ているのに、波郷が詠むと圧倒的な句になるのを目の当たりにしているんだからね。生死の境にある命をうたうとき、たったの17文字でこれだけのものを表現することに驚異を感じたと言っている。

B 「惜命」に並んでるのは、そういう句なんだね。

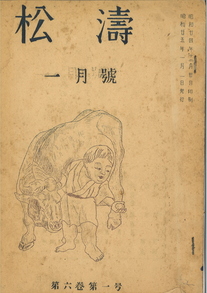

O 療養所のなかには俳句のサークルもあった。「松濤(しょうとう)」という句誌は、古くからあったものだ。波郷や福永が過ごしたころは「国立東京療養所」といったんだが、「松濤」は、その前の「傷痍軍人東京療養所」のころからあったと聞くよ。

B 歴史があるんだね。俳句をやってる人なら、同じ部屋や同じ病棟、ってか、同じ療養所に波郷がいてくれるのは嬉しかっただろうね。

O そうだね。そのころ既に波郷は「鶴」を主宰して名が通っていたしね。同じ南七寮六番室の俳人、立木青葉郎から所内の句会の話もきいて、波郷も「松濤」とかかわりを持つようになるんだよ。これは、波郷が退所する直前、昭和25年1月の「松濤」の表紙。わら半紙にガリ版刷りだ。

B ガリ版って?

O ロウを塗った原紙に鉄筆で文字を書く。すると文字のところだけロウが取れるだろう?印刷用紙の上に原紙を置いて、上からローラーでインクをのせていく。すると、鉄筆で削ったところだけインクが紙に写る。そういう仕組みの印刷があったんだよ。電気もいらなくて、紙の大きさだからポータブル。鉄筆で文字を書くときにガリガリいうから、通称ガリ版。謄写版(とうしゃばん)印刷っていうね。なにしろパソコンもワープロもないころだからね、この手の小冊子やプリント類はガリ版印刷が定番だった。

B へえ、ガリガリいうからガリ版か。おもしろいね。

O 鉄筆で原紙を切るのは、理屈では簡単そうだけど、実際は技術がいるんだ。療養所にいるうちにこうした技術を身につけて、退所後の社会復帰に臨んだ人たちも多いんだよ。

B そういえば、「草の花」にも、ガリ版の原紙を切る無口な青年が出てきたね。波郷さんの部屋にも、俳句の人だけじゃなくて、いろんな人がいたんでしょ?

O 南七寮六番室の面々について、波郷は、こんなふうに説明しているよ。

(「惜命五句自解」『清瀬村』)

B いろんな仕事の人たちだね。

O 六番室ではないけれど、同じ七寮には小説家の福永武彦もいたし、伊与田昌男というカメラマンもいた。東京療養所に入る前は新聞社の写真部にいた人で、療養所にいるあいだにもいろんな写真を撮っている。冒頭で紹介している波郷の写真は、昭和25年に伊与田が東京療養所で写したものなんだよ。

B へえ~すごいな。異分野交流、文化的だね!ところで、話戻って波郷さん、かんじんの手術は、すぐに受けられたの?

O いや、入所したころの波郷は弱っていて、体力がもどるまで様子をみることになったんだ。夏を越して、手術ができたのは秋になってからのことだったんだ、ギュイ。

B 波郷は療養所でも俳句を詠んだんでしょ?

O 詠んだとも。たくさん、ね。その俳句の話は、またこんど。

![]()

(写真)

石田波郷氏肖像 昭和25年 伊与田昌男氏撮影 公益財団法人たましん地域文化財団所蔵

(書影)

「松濤」昭和25年1月号 石田波郷記念館所蔵

(引用)

石田波郷「胸中の球」「惜命五句自解」『清瀬村』四季社 昭和27年11月

石田波郷「惜命」『石田波郷全集 第二巻 俳句 II 』角川書店 昭和46年5月

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。