石田波郷 3. 清瀬村

![]()

石田波郷 3. 清瀬村

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

O この前は、『胸形變(きょうぎょうへん)』と『惜命(しゃくみょう)』の話をしたね。句集とは別に、波郷は、清瀬の療養所でのできごとを綴った随筆集も出しているんだよ。『清瀬村』っていうタイトルなんだ。

B わ、清瀬村! ドンピシャな名前だね~

O 『清瀬村』が出たのは、東京療養所退所後の昭和27年。「あとがき」にこんなことが書かれているよ。

B 「しょうよう」ってなあに?

O 慫慂は「そばから誘いかけ勧めること」。だから、勧められて、声がかかったので、といったところかな。

B なるほど。本にまとめることにしたのは「清瀬村」という名前が気に入ったから、だなんて、なんか、うれしいな。

O なんといっても波郷にとって清瀬は「故郷のやうになつかしい村」だからね。『清瀬村』は昭和27年に東銀座の四季社というところから出るんだが、のちに昭和33年には角川書店から文庫版で出されるんだ。四季社版では、療養に関することだけでは一冊の本にはならないというので、その他のものも入っているんだが、角川文庫版は、ぜんぶ清瀬関連の内容なんだよ。

B へえ、文章を書くことは嫌いだって言ってるけど、実はそうでもないんじゃないの?

O 自分は俳句の人間だ、ということを言いたかったんじゃないかな。療養所の日々には、思わず書き記しておきたかったエピソードが、それだけたくさんあったってことかもしれないね。『清瀬村』のなかには「惜命」の俳句も登場するよ。波郷の文章が、俳句を読み取るのを助けてくれる。

B たとえば?

O この句なんか、どうだい?

B 病気の6人っていうんだから、同じ病室のことだよね。燈って、部屋の照明のことでしょ?消灯時間で電気を消す!その時間が来ちゃった。消さないと怒られちゃう、みたいな?

O 波郷の部屋に、どんな人がいたか、この前話したのを覚えてる?

B ミシン直す人とか、学校の先生とかが、朝起きるなり病気の話をしてるって話ね?

O そうそう。その続きを紹介しようね。

(「惜命五句自解」)

B そういうことかぁ~。ただ電気を消すっていうだけじゃないんだ。そうかあ。しーんとして、暗くて、長い夜が始まるんだ。心配なこと、ぜったい考えちゃうよね。説明を聞いてからもう一度句を読むと、ぐっと来るなあ。

O この句はどうだい?

B あっ、「草の花」の「私」が憑かれていた、あの裏門だ!

O 句集『惜命』のなかでも「屍の眺め」には他より多く句が収められている。詠まずにいられなかったテーマなんだね。

(「惜命五句自解」)

B 「屍が運ばれるのを見ても」って、みんなに見えるところを運ばれていったの?

O 福永の「草の花」の回で紹介した東京療養所の配置図を思い出してごらん。波郷がいた南七寮は、南の端にあって、遊歩道が見えた。遊歩道は、回復期の患者が体力づくりに歩行訓練をする道でもあったけれど、亡くなった人が霊安室へと運ばれる道でもあったんだ。

狐色の枯草を敷き詰めた雑木林の中を東西に散歩道が貫いてゐる。ベットに坐って朝食をとつてゐると、その枯木道を今朝も屍が行く。六人の同室の患者がいつせいに目をやる。二人の看護婦の歩みと共に担架に仰臥の屍の面が揺れてゆく。松の梢を鵯(ヒヨドリ)がはしる。然しわれらは何の感慨もなく之を一瞥するのみだ。箸を止める者もない。それがわれわれの明日の運命だと考へるものもない。考へないのではないが、食事のときは咀嚼に専念し、静臥のときは静臥に専念するとでもいふのであらう。

乙女の声して寒林を屍行く

(「仰臥日記」)

B え、それ、すごくない? ぼくには超現実としか思えないよ。そういう療養所の現実を、波郷も福永も生き抜いて、 そして作品を生み出したのかぁ...。

O 「仰臥日記」には、少しの明るさを感じさせるものもあるよ。例えば、見舞いに来てくれた秋桜子先生に、「馬酔木」に出す句を見てもらった。鞄の中から眼鏡を出して句を見た先生は「面白いぢゃないか」と言ってくれる。自信のない句だったので申し訳ない気がする、とかね。

B 申し訳ないって言いながら、嬉しかったよね。秋桜子先生は、波郷さんのことだいじに思ってくれてるんだね。

O そうだね。俳句以外の話題も出てくるよ。夜の読書は、福島繁太郎の「エコール・ド・パリ」。「所謂絵画を描くのではない。自分自身の絵画を描くのだ」ヴラマンク、「油絵のインスピレーションは、毎日湧くとは限らない。しかし稽古のデッサンは、画家である以上毎日描かずにはゐられない筈だ」「この稽古のデッサンをしてゐるうちに油絵のインスピレーションも湧くのだ」アンリ・マチス、なんていう言葉を「仰臥日記」に書き付けている。「エコール・ド・パリ」の読書メモかな。

B ヴラマンクとかアンリ・マチスっていうのは、絵を描く人?

O そう。「エコール・ド・パリ」には、パリで活躍した画家たちのことが書かれていたんだろうね。

B 絵の話にも、きっと俳句に通じるものを見たんだね。

O 角川文庫版には、「療養写真術」という章があって、療養所でカメラに凝り始めた話が何篇か収められているんだが、そこには体調のよいときの、楽しそうな空気が感じられるよ。

B いいね!

O 『清瀬村』を読むと、療養の日々のようすがよくわかる。波郷は昭和23年5月に入所して、10月と12月に胸郭成形術を受ける。肋骨を切ることで肺を縮めて中の空洞をつぶす手術だ。空洞をつぶして結核菌を閉じ込める。でも、波郷の場合は成形だけではまだ空洞が残った。それで追加の手術を受けるんだ。

B え、また手術?

O そう。しっかり肺を縮めておくために胸壁との間に合成樹脂の球を充填する手術を24年の春、受けるんだ。手術直後はいい感じだったんだけど、結局、菌は止まらなかった。

七夕竹惜命の文字隠れなし

(「胸中の球」)

B おお、七夕竹。「命が惜しいからね」って波郷さんが言うのを聞いて結城昌治が驚いた話の、あの句だね。

O そう。よく覚えていたね。結城昌治というのは、のちに小説を書くようになってからの名前で、東京療養所で俳句を詠んでいたときの名前は、田村散平といったんだ。

けふも来て癩の籬の西日の道

(「胸中の球」)

B あ、散歩の仲間に「田村散平」の名前があるね。

O 中村春芳も俳句の人なんだ。この人にも波郷や散平たちとの散歩を詠んだ句があってね。

B 波郷先生や療養所の仲間と歩く姿が浮かぶね。すこし後ろをついて行ってる感じ?散歩ができるっていうのは、調子がいいってことだもんね。嬉しい情景を俳句にとじこめたんだね。

O 春芳は、波郷のそばに来て、ぐんぐん良い句を詠むようになったといわれている。この人の名前を憶えておいてね。その理由は次回話そう。

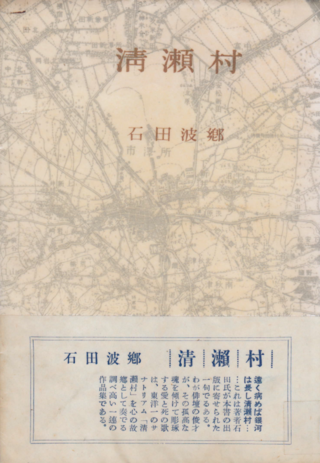

![]()

(書影)

石田波郷『清瀬村』 四季社(中央区東銀座) 昭和27年11月

※書影は市所蔵本による。掲載にあたり著作権者をたどるためにできる限りの努力をしましたが、一部不明です。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひご教示ください。(清瀬市企画部市史編さん室:ページ下部「お問い合わせ先」あてご連絡ください)

(引用)

石田波郷「惜命五句自解」「仰臥日記」「胸中の球」「あとがき」『清瀬村』 四季社 昭和27年11月

石田波郷「惜命」『石田波郷全集 第二巻 俳句 II 』角川書店 昭和46年5月

特記のない掲載句はいずれも石田波郷「惜命」所収

中村春芳『清瀬』河発行所 昭和52年5月

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。