きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <吉行淳之介 3. 芥川賞受賞の知らせ>

清瀬駅と同じく令和6年に生誕百年を、また同年7月26日没後30年を迎えた吉行淳之介。清瀬とのかかわりを紹介します。

![]()

吉行淳之介 3. 芥川賞受賞の知らせ

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

大部屋での入院生活

B 吉行は、結核で左肺尖部に空洞ができちゃってたんだよね。そこを手術で切り取ると決めて、清瀬病院に入院したんでしょ? 彼の入院生活って、いったいどんなふうだったんだろう。知りたい、知りたい!

O 清瀬病院入院中のようすを淳之介自身が語っているから、紹介しながら話を進めていこう。

まず、病棟の様子だ。

私の神経に軋る事柄が沢山あったが、すくなくともトマス・マンの小説に出てくる療養所の文化人みたいには、なりたくないとおもい、ガラ悪く積極的に毎日を送った。

(「私の文学放浪」35)

B 清瀬病院の中の様子、初めて知ったよ。やっぱり、いろんな人がいたんだね。25人部屋って、大きいね。

O そうだね。東京療養所の6人部屋に比べると、ぐんと大きいね。

B そこで淳之介は「ガラ悪く積極的に毎日を送った」って?

O そのようだ。わざと上品じゃない話題でおしゃべりしてみたりしてね。小説を書いていることも、最初は隠していたんだ。

B ええ~?どうして?小説書いてるなんて、かっこいいのに。ぼくなんか、入院してる病院の中に小説家がいるって聞いたら、サインもらいに行っちゃうけどな~

O ガラ悪く積極的に過ごすほうが、病室の空気になじんで過ごしやすいと考えたのかもね。吉行は、清瀬病院での経験がうかがい知れる作品をいくつか書いているんだけど、中には大部屋のわさわさした感じが描かれているものもあって、興味深い。入院中の観察が生きてるって感じなんだよ。

B そうなのかぁ。それで、小説を書いてることは、ずっと隠してたの?

O 院長回診のときの会話で、小説を書いていることを看護師さんに知られるんだけど、あ、当時は看護婦さんと言ったんだけど、「三文文士」とからかわれたんだって。

B さんもんぶんし?

O 売れない物書き、あるいは安っぽい物書きってところかな。「文(もん)」というのは昔のお金の一番ちいさな単位だよ。「一文にもならない」とか、言うだろう。「文士」と持ち上げるかに見せて「三文」とくっつければ、からかい言葉ってわけさ。

B へえ、でもさ、そんなおしゃべりができてるってことは、看護師さんとも仲が良かったんだね。意外と入院生活は楽しく順調だったってこと?

O 昭和28年(1953)の11月に入院して、年明け1月に手術を受ける。吉行にラジオの仕事を紹介していた庄野潤三の名前を憶えてる?彼によると、こんなふうだ。

「咽喉が乾いた。しかし、これはサイダーという感じではない、ビールを飲みたい」

というのであった。

肺区域切除というのが、どんな具合に行われるのか知らないが、よほど手ごわいものであったことは、この第一声でいくらか想像がつくような気がする。

(庄野潤三「清瀬村にて」)

B うーん、サイダーじゃなくてビール、かぁ。大人になれば違いがわかる? でもまあ、よかった、手術が無事終わって。さすがは、時期を見極めての手術だけあった、ってわけだね。

O そうだね。術後も順調だったらしい。友達の庄野が、古い「文芸手帖」に見舞いに行った日のメモを見つけて、こんなふうに書いている。

というのは、病院の中が寒かったということだろうか。節分の日であった。

(庄野潤三「清瀬村にて」)

寒いころは調子がよかったのに、梅雨に入ったころには様子が変わる。

「喘息未だ治らず、やせている」

というふうに、思わしくない。

芥川賞の決まる前は、本当によくなかった。

(庄野潤三「清瀬村にて」)

B 心配だねえ。

O 吉行本人は、当時についてこんなふうに書いている。

(「私の文学放浪」35)

B 結核じゃなくて持病の喘息が悪化するなんてね。子供のころから身体、弱いもんなぁ。病院でも心配されただろうね。

O それが、そうではなかったみたいで。淳之介の説明によると、こうだ。

(「私の文学放浪」35)

B ええ~ 冷たく扱われたの?激しい咳と痰が2か月以上続いてるのに?

しっかし、よほど苦しかっただろうに、「患者の作法にそむくものであるらしく」なんて、ちょっとハズシて言ってみちゃうところが、吉行流って感じだね。

芥川賞受賞の知らせ

O さて、その後の淳之介。喘息による熱は徐々に引いて、危機的な状況からは脱却するんだけど、すっかりやせ衰えてしまってね。ちょうどそのころ、「その日」がやってくる。

当時の芥川・直木賞の発表は、今のように華やかなものではなかった。(略)私の頃は、文化面の記事か、社会面に扱われても郵便切手ほどのスペースにすぎなかった。

(「私の文学放浪」35)

B 吉行は清瀬病院のベッドで受賞を知ったんだね。今より注目されてなかったっていうけど、マスコミも清瀬に来たんじゃないの?

O テレビの取材が1社来たけれど、NHKね、吉行は病状が悪くて断っている。でも、もちろん、賞を主催している『文藝春秋』には取り上げられたし、朝日新聞は、同じとき直木賞を受賞した有馬頼義(ありま よりちか)が清瀬病院に吉行を見舞ったというので、年来の友人が励まし合って同時に手にした文学賞、みたいに書き立てたんだが、吉行はこれには「すこぶる恥ずかしいおもいをした」って。そういうウエットな関係じゃないのに、と。

B そっか、でもまあ、切手より大きい記事もあったってわけだね。

O それから、これは直接芥川賞を受賞したから、というわけでもないんだけど、受賞後、文芸雑誌『文藝』の巻頭グラビアのために写真家の土門拳(どもん けん)が清瀬病院に吉行を訪ねて、入院中の彼の姿を写真に残しているんだ。『文藝』編集部が4人の小説家に「好きな場所」という課題を出し、それぞれ1ページずつ計4ページのグラビアができるという趣向。吉行はその設問に「部屋」と答えた。つまり、療友とすごす清瀬病院の病室というわけだ。

B 病室の人たちはびっくりしただろうね。

O 土門拳といえば、写真の大家だからね。土門さんが帰ったあと、皆さかんにカメラを構える真似をしてたって。

B うーん、その気持ち、わかる、わかる。

O そのときの写真は浴衣姿の吉行が病室の縁側に腰かけている構図で、ガラス戸には庭の松の木が映っている。このときの写真が土門さんは気に入ったようで、その後会うたび「清瀬の君はよかった、志ありげだった」というので、退院したあとは志を失ったといわれているような気がした、と吉行はこぼしているよ。ちなみに、「三文文士」と言った看護師さんは、芥川賞受賞後に「三文文士なんていってごめんね」とまじめな顔で言ったらしいよ。

B さすが、芥川賞は違うね! それにしても、看護師さんは驚いただろうねぇ。エピソードは尽きないね。

療友との出会い

O 吉行は、清瀬病院の「13病」という病棟にいたんだ。ある日、同じ病棟にいるという若者が訪ねてきた。

その青年というのは、飯島耕一(いいじま こういち)であり、その詩集は「他人の空」である。

(「清瀬で得た詩友」)

O こんどは飯島が書いたものを紹介しよう。

十三病棟は東西二つの大部屋と、十ばかりの個室で成っており、吉行さんは西の大部屋に、ぼくは東のほうにいた。昭和二十九年のことである。もっともぼくがはじめて吉行さんと会ったときは、吉行さんは個室にいたから、手術直後だったのかもしれない。ぼくは前年の暮れに出来た「他人の空」という詩集を一冊、うやうやしく進呈し、初対面の挨拶とした。

(飯島耕一「療友としての彼」)

B 西の吉行、東の飯島。相撲の行司さんに呼んでもらいたくなっちゃうね。に~し~ よしゆ~き~

O こらこら。飯島は手術日が近づくと、先に同じ手術を受けて「生還」していた吉行の部屋を訪ねて、術後はいったいどんな感じのものか質問したんだそうだ。昭和29年には肺切除の手術もかなり進歩していたけれど、それでもたまに亡くなる人もいたし、手術の不安はやっぱり大きかったんだね。

B すると?

O 「そうだなあ、遠泳みたいなものだな」というのが吉行の答えだったそうだ。言い得て妙だとのちに飯島は言っている。こんな様子も書き残しているよ。

(飯島耕一「療友としての彼」)

『群像』という雑誌から、そういうアンケートが来たんだそうだよ。

B それって、吉行流のお見舞いなのかもね。

O 飯島は、吉行の退院の日の姿についても、書いている。それまで浴衣のねまき姿しか見たことのなかった吉行さんが、洋服を着て、退院の挨拶まわりで飯島の病室にもやってきた。「その時の吉行さんは冗談も言わず神妙だったと記憶する」って。

B へええ、せっかくガラ悪く積極的に過ごしたのに、退院するときは神妙だったんだね。

O こういう神妙さはどこから来るんだろうね。そういえば、召集令状が来て岡山から出征するとき、もうひとりが大きな声で立派な挨拶をした後で、吉行は消え入るような声で三言ほどしゃべって終わり、見送りに来ていた祖父が「みっともない」と嘆いて貧血をおこして倒れてしまった、というエピソードがあるんだが、それを思い起こすね。人見知りなんだそうだし。

B そのギャップがまた魅力なんだろうね。

O そうかもしれないね。退院後について、飯島はこんなふうに書いているよ。

(飯島耕一「療友としての彼」)

B 「漂う部屋」?

O「漂う部屋」っていうのは、清瀬病院での療養生活をモデルに書かれた作品なんだ。吉行が退院した翌年、昭和30年に発表した小説で、当時の院内の様子がよくわかるから、ぜひ一度読んでみてほしいな。

B ふーむ「漂う部屋」ねぇ。どうして病室が漂うんだか、ギモンだけど、読めばわかる? 同じ経験をした飯島が評価するんだから、きっと病院の描写にリアリティがあるんだろうね。たのしみ、たのしみ!

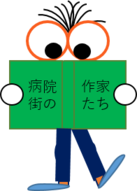

![]()

(航空写真)

国立療養所清瀬病院『開院二十五周年記念誌』(昭和31年10月20日刊行)掲載写真「本院の航空写真」を加工

東西に伸びる病棟の両端にそれぞれ大部屋。病棟を廊下が繋いでいる中央部に階段、看護師控室等。大部屋との間に個室。

写真右下に西武池袋線。写真上方の病棟一列は、隣接する都立清瀬小児療養所(のちの清瀬小児病院)

(引用)

吉行淳之介「私の文学放浪」『吉行淳之介全集 第8巻』新潮社 1998年5月

吉行淳之介「清瀬で得た詩友」『新潮』第63巻第11号 昭和41年11月

飯島耕一「療友としての彼」『吉行淳之介の研究』実業之日本社 昭和54年6月

庄野潤三「清瀬村にて」『吉行淳之介の研究』実業之日本社 昭和54年6月

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。