きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <郷 静子 4.「小さな海と空」>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

郷 静子 4.「小さな海と空」

O お待たせ。郷静子の「小さな海と空」という作品について話そう。

B 海と空が小さいなんて、おもしろいね。海は 広い~な~ 大き~な~ って歌にもあるのにさ。

O そのわけは、そのうち、わかる。「小さな海と空」は、青春期に結核を患い、10年以上も療養所暮らしを余儀なくされた主人公の蓉子の社会復帰が、ひとつのテーマとなった小説なんだ。

B 社会復帰? 社会に出て、勉強したり働いたりすることが、テーマなの?

O ブンガくん、郷静子の経歴を思い出してみよう。彼女は10代の半ばから20代の半ば過ぎまで、十数年間、結核とつきあって過ごした。郷の個人的な経験だけでなく、かつて結核は若い人に多い病気で、療養には長い時間がかかるものだったんだ。10年以上も社会から離れて療養所で過ごしていることを想像してごらん。

B そっか。社会復帰っていうのは、長~い療養の時間を過ごした後で、社会生活にどうやって戻るかっていう、大きなテーマなんだね。

O 療養しているあいだに、友達は就職したり、結婚したりしているだろうし、社会情勢だって、変わっているだろう。自分ひとり、時が止まったまま、周りばかりがどんどん進んでいるという焦りや恐怖、絶望というのは、経験した人にしかわからない苦しみかもしれない。

B たしかに、友達が進学したり就職したりして生き生きしてる様子を横目に見ながら、これから10年以上病院で過ごさなきゃならない、なんてことになったら、ぼくなんか、やっぱ、くじけちゃうかも。

O 元気な友達の姿と比べるのもつらいだろうけど、なんとか結核にキリをつけることができて退所していく者を見送る患者の心理もまた、複雑だ。まして恋人だったら...

B え、元気になってよかったね、じゃ済まないの?ぼくもがんばって良くなるから待っててね、みたいな。

O 「小さな海と空」は、丘の上の療養所に入所していた蓉子が、数年間の療養生活を経て退所するところから始まる。蓉子の退所を、療養所内の恋人、高見沢明が、どこかよそよそしく見送る。

B んー。それって、いじわるなんじゃない?

O いやいやいや。蓉子を思えばこその、よそよそしさなんだよ。高見沢は病状思わしくなく、自身の命の限りが見えている。退所していく蓉子には未来がある。死にゆく自分にいつまでも思いを残していてはいけない、と思えばこその、よそよそしさだ。

B ええぇ、そんなあ。

O にっこりして、良かったね、と送り出したい。でも、思いが熱いからこそ、すんなりそうもできない。

高見沢明のいい方には、軽い皮肉めいたひびきがあった。

「ベッドの空くのを待っている人が多勢いるからって、事務長さんがいうの。私にも、そういう時があったわ。」

「君らしいよ。」

「私には帰るうちがあるし、それにもう病気は快(よ)くなったのですもの。」

蓉子の口調には、自分に言い聞かせているようなところがあった。高見沢明が急な別れに腹を立てていようなどとは思ってもみなかった。蓉子の若すぎる心には、恋人と別れるつらさより、病気が快くなったのに療養所に居座る心苦しさの方がはるかに負担なのであった。

「私、お見舞いに来ます。」

「お見舞いーーね。」

高見沢明は困ったような、屈折した笑いを浮べた。・・・・高見沢明が自分の退所を喜ばない筈はないと蓉子は思っていた。快癒して療養所を出ていく蓉子を見送る高見沢明の心が、必ずしも彼女を祝福する感情だけで満たされているのではないということを、蓉子はまだ理解していなかった。高見沢明の遠い視線が、現在のいわば仮りそめの別れの後に決定的な別れを見つめているのを想像することも出来なかった。見舞いに来ることで、二人の間の結びつきは今までと変らず続くものだと思っていた。

O 退所後の蓉子は、兄夫婦の家で暮らすんだ。そして、英語の専門学校に通い始める。

B なんでまた英語の学校に?

O 失われた青春を取り戻したかったからさ。蓉子は女学生のころに戦争で疎開を余儀なくされて、ほとんど勉強ができなかった。戦後まもなく結核の療養生活が始まるから、女学生のときに1年だけ勉強した英語が、彼女にとって青春の思い出、ということもあったんだろう。英語の専門学校を卒業したら、英文タイプと英文速記も習って、それを仕事にして自立しようとも計画していたんだ。

B なんとなく英語を勉強する、ってわけじゃないんだね。青春を取り戻すのと同時に、就職に備えて、ってことか。

O 蓉子は、兄家族の家で不自由なく暮らしてはいるが、ただ養ってもらって生活することに、居心地の悪さも感じていたんだ。義姉への遠慮もある。家族には感謝の言葉以外にないが、かといって心が満たされているわけではない。

O 退所してから、蓉子は高見沢にあてて手紙を書き続けるんだが、返事は来ない。ようやく届いた封書の手紙は、よそよそしい印象を蓉子に与える。が、ふと気が付くと、代筆 岡崎茂男とある。高見沢と同室の患者だ。

B よかったね、手紙が来て。

O 蓉子は、高見沢の病状が個室に移らなくてはならないほど悪いと知って、彼に負担にならないように心配りしながら見舞いのタイミングをはかる。個室に見舞った蓉子に、高見沢は言うんだ。

・・・・

「君だってまんざら素人ってわけじゃないんだから、ぼくの身体がどういうことになっているか位はわかる筈だ。死にたくないという願望で、死ぬということが回避できるものじゃない。」

B う。つらいね。

O ひと月後、見舞いに訪れた蓉子の眼に映った高見沢明は、もうこれ以上はやせる余地がないほどやつれ果てていた。だけど、瞳はさらに優しく穏やかだった。10月の晴れた日のことだ。

蓉子の視線を追っていた高見沢明は、書見器をひき寄せた。書見器のすみに小さい丸い手鏡が紐で吊してあった。

「ぼくの空は丸くて、もっと小さい。」

B 小さな空、って、そういうこと?

O そう。手鏡に映る空。この手鏡は、岡崎茂男によって高見沢明の遺品として蓉子の手に渡る。

B 高見沢さんは、亡くなってしまったんだね。海は?

O それは、小説を読んでもらうかな。

B 海が見えるってことは、蓉子さんの入っていた療養所は清瀬じゃないんだね。たしか、郷さんにとっては、清瀬の東京療養所は3つめの療養所だったよね。

O よく覚えていたね。「小さな海と空」の第二章には、「K町の国立療養所」にふれた一節がある。でも多くはない。蓉子がいたのは、高見沢明と過ごした丘の上の療養所、再発して入所した海辺の療養所、そしてK町の国立療養所だ。

小宮蓉子は三十一歳であった。

B いよいよ、社会復帰、だね。

O 蓉子は兄敬太郎の家から独立して、住まいを探し、アフタケアで身につけた孔版印刷の技術で仕事をみつけるんだ。

B 鉄筆で原紙にガリガリと字をかいていく、ガリ版だね。

O そう。細々とだが、ひとつひとつ経験を重ねていく。もちろん、辛いこともたくさんあったけど、いつも蓉子を支えたのは高見沢明の、ぼくの分まで生きて、というあの言葉だ。そして、岡崎茂男の存在だ。

B え?手鏡を渡してくれた人?高見沢明がふたりを見守ってるってことか!

O その辺りも、読んでもらおう。岡崎はこのとき安保反対に懸命になっているし、時は遡るけど蓉子が丘の上の療養所を出たあと通っていた英語の学校の友人山崎サチ子は、つきあっていた米兵が朝鮮戦争に駆り出されていくのを嘆いていたし、そうした時代背景も読み取れる。続いて発表された「よみがえる季節」は、「小さな海と空」の続編といえる。両方通して読むと、療養所の様子だけじゃなく、退所してからの切実なようすも、わかるんじゃないかな。

B なるほど。じっくり読んでみるね。

![]()

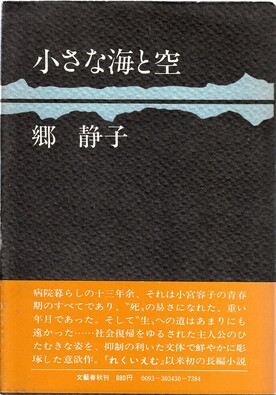

(書影・引用)

郷 静子『小さな海と空』文藝春秋(昭和50年3月)

(参考)

郷 静子『よみがえる季節』文藝春秋(昭和55年8月)

![]()

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【郷 静子(東京療養所)編】

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。