きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <古賀まり子 4. 第一句集『洗禮』>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

古賀まり子 4. 第一句集『洗禮』

B まり子さんの俳句の話、もっと聞きたいな。その本はなあに?

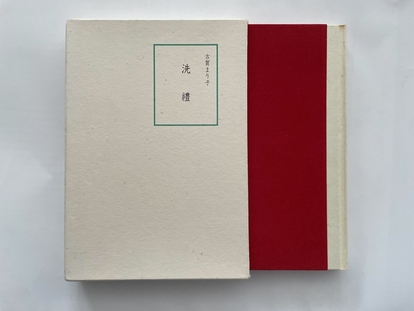

O 最初の句集『洗禮(せんれい)』だよ。最初の本は昭和39年(1964)麻布書房から出された。写真は、60年(1985)まり子還暦の翌年に揺籃社から出された待望の復刻版なんだが、表紙や函のデザインも39年版と同じにつくってあるんだ。39年版は発行部数が少なくて、評判が高いのになかなか手に入らないというので「幻の名句集」として復刊が望まれていたんだよ。

B へえ、すごいね、待望の復刻版なんだ。

白いハコに入った真っ赤な本かぁ。それでまた背表紙のところが白くて、緑の細い字で「句集 洗禮 古賀まり子」って書いてある。おっしゃれ~

O 句集『洗禮』は、「清瀬」と「運河のほとり」から成る。

B わかった!清瀬病院にいるときに詠まれた句が「清瀬」に入ってるんでしょ?

O その通り。そして「運河のほとり」には、退院後、横浜の小さな診療所で働き始めてからの作品が収められている。

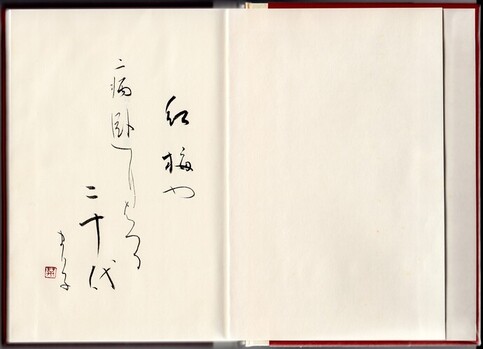

O ラッキーなことに、この本にはまり子のきれいな筆文字で一句書かれている。

B 表紙を開いて、もう一枚開けたところだね、「二十代」っていうのと「まり子」は読めるんだけど…

O 「紅梅や 病臥に果つる 二十代 まり子」

B へええ、そうか。そう聞いてから見ると、「梅」とか「や」とか、「病」とか、そう見えてくるよ。文字がぼくに読めても読めなくても、きれいな字だなっていうのは、わかるよ。全部でひとつの絵みたいだ。

O ほんとうだね。これは昭和28年の作。かぞえの30歳になるこの年の1月に、20代を振り返って詠んだ句だ。

B ずーっと、結核でたいへんだったもんね。まり子さん、元気になってよかったよ、ほんとに。

O 句集『洗禮』の「清瀬」には、主に清瀬病院入院中の句がおさめられていて、年ごとにタイトルが付けられているんだ。

B 小見出しってことね。

O まず「緑蔭」には昭和25までの句、「罌粟(けし)の昼」同26年、「寒林」同27年、「紅梅」同28年、「晩涼」同29年、「花いちご」同30年、「さくら散る」同31年、といった具合だ。

B まり子さんが清瀬病院に入院したのは、昭和24年だったよね。

O そう。24年の11月だ。「緑蔭」のはじめのほうに、こんな句があるよ。

B 松飾るってことは、お正月だね。たしかに病院だから、病気の人ばかり、ってわけだ。病院でも、松を飾ってちゃんとお正月を祝うんだね。

O この句に、まり子自身が付けた注釈を紹介しよう。

(『自註現代俳句シリーズIV期22 古賀まり子集』)

B 「病人ばかりの世界は安らぎがあった」かぁ...

O 続く26年の句は「罌粟(けし)の昼」にある。

B 「けし」の花は、まり子さんのお気に入りだったね。

母来しもうつうつねむる罌粟の昼

罌粟さくや生命つくして酸素吸ふ

風の罌粟かがやく見つつ食すすむ

O このころ、眠ることで、まり子は結核とたたかっていたんだ。

B たたかいの風景なのに、なぜか穏やかなかんじ、っていうのがまり子さんの俳句ならでは、なのかな。

O そうかもしれないね。

B ねえ、まり子さんは、めまいがひどくて、カーテンで暗くした部屋で目を閉じて過ごしてたって言ってたでしょ?その間もずっと俳句、続けてたの?

O まり子は24年に清瀬病院に入院してからずっと、投句を欠かしたことがない。

B え、投句って、郵便で送るんでしょ? いったいどうやって? ハトが運んだとか?? …… 不思議、ふしぎ。

O そこには、それなりのワケがある。思い出してごらん。死ぬ場所として入ったつもりの清瀬病院にあって、まり子は、苦労をかけた母のために生きた証として俳句を残そうと思っていた。いつ死を迎えても不思議ではない日が続くなかで『馬酔木』の同人、山田文男とその俳句仲間に出会った。

B 山田さんは俳句の指導をしてくれた人だよね。

O 指導だけじゃなかったんだよ。

(「手書き季寄せ」)

B わーお、これがそのときのまり子さん?

O そう。昭和27年の古賀まり子。

B そうだったのかー 友情のリレー投句かぁ! なんか、いいなあ。山田さんも中山さんもよくしてくれたんだね。でも、きっと周囲がそうせずにはいられない何かが、まり子さんにはあったんだよ。そんな気がする。

O そうだね。それに、山田文男や中山良章たちにとっても、まり子を支えることが、同時に自らの支えとなっていたのかもしれないね。

受賞のころを振り返って、まり子はこんなふうに綴っている。

(「手書き季寄せ」)

馬酔木賞といえば実にたいへんなものだが、受賞の記憶といえば、そのとき添えられていた有名店のカステラが思い浮かぶ、なんていうところが、チャーミングだよ。

B いいね!

O カステラはその昔の病気見舞いの定番だ。卵と砂糖で栄養満点だからね。

B まり子さん、きっとカステラで元気が出たね。なによりの賞品!馬酔木の人の優しさが見えるね。馬酔木賞は「チームまり子」に贈られた賞って言えそうだね。

O なるほど、たしかに。

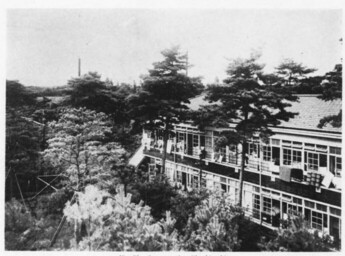

B その写真は?

O 昭和11年の『清瀬病院年報第五』に載っている清瀬病院の病棟写真だ。のちの「チームまり子」活躍の舞台だよ。

まり子の病棟がどこだったのか、今のところはっきりしていないが、山田や中山は花壇をへだてた向かいの病棟にいたんだ。

O 27年の「寒林」には、こんな句もある。添えられているのは自身の注だ。

林の中の木造の朽ちかけた療養所。病棟と病棟をつなぐのは菜の花の黄色。私にとって生涯、忘れられない懐かしい景色。

B まり子さんの俳句って、ほんとに絵のようできれいだね。ポピーの次は菜の花。古い木造の病棟をつなぐ黄色い花かぁ。絵だぁ~

さっきの写真のような病棟と病棟のあいだに、菜の花やポピーが咲いてたってことだね。

O 花でつながれた病棟には、リレー投句を支えた仲間がいたしね。たしかに、生涯忘れられない懐かしい景色にちがいない。

「寒林」には、清瀬病院で洗礼を受けたときに詠んだ句もある。いずれの注も『自註現代俳句シリーズIV期22 古賀まり子集』によるものだ。

病床受洗。フィンランドのサオライネン宣教師、テーネ・ニエミ先生。皆に祝福されて。

B みんなに祝福されて、っていうのが、いいね!

O そして、窓の黒幕を開ける日が来た。

二年に余る暗室生活からやっと解放された。秋の空が湖のように美しかった。

はかない夢ではない。やや、希望も含まれている。回復へのきざし。

B よかったよぉ。ほんとに、よかった。

O さて、続く昭和28年の句は「紅梅」にある。

数え年で三十歳の一月。藤田湘子さんが「古賀まり子が死んだら、紅梅忌にしよう」と言った。

花の夕皆臥すいのち愛しみつ

血を喀きし日もわすれ立つ夕花菜

緑立つ日日を癒えたし母のため

声を挙げるように伸びてゆく松の芯。病棟の板の老化は薄みどりの花粉で染まる。

風の罌粟かがやく見つつ食すすむ

野にあやめ咲き医療区に祭来ぬ

母の文七夕竹のもとに読む

病室とベランダの間に七夕竹が建てられる。誰もみな、癒りたい、家へ帰りたい。

外科個室来てより霜夜の星美し

B 紅梅の句は、句集に筆文字で書かれていた、あの句だね。なんだか、ぐんぐん明るいほうへ向かっている感じだね。

O そうだね。紅梅忌の話だって、そもそも「古賀まり子が死んだら」なんてことが言えるのは、状況がいい証拠だろう。

B 七夕竹って、東京療養所にいた波郷さんの句にもあるよね。清瀬病院でも、病室に七夕の竹を飾ってたんだね。星に願いを。治りたい、家に帰りたい、かぁ。

O そして29年「晩涼」の句は、

肺とりし胸に触れつつさくら散る

肺葉切除後、始めて大地に立った。病院の裏口の桜が満開だった。ここが、屍の出でゆく門である。感無量。

清拭の湯に足浸し麗らなり

かへすべき文重なりつ麦青む

B 手術で肺の悪いところを取って、まり子さんは結核にケリをつけたんだったね。「屍の出でゆく門」も波郷さんの綿虫の句にあったけど、まり子さんのこの句は、その門を通らない私が今ここにいる!という前向きな気分が伝わってくる。

O 続く30年「花いちご」の句を見てみよう。

雪柳ふぶき病者の道ほそし

花いちご母より先の死を願ふ

手術はしたものの、身も心も不安定。これからどうやって生きてゆくのか、と思うと、母より先に死ぬ方が親孝行のように思えた。

罌粟咲くや生命つくして酸素吸ふ

瓜漬や馴れてさびしき病食器

B 退院していく友達がいて、残って見送る友達がいて。仲間がたくさんいる感じだね。雪柳って、白い小さな花をつけた枝が茂るんだよね。病院にはいろんな花が咲いたんだね。でも、花いちごの句が気になるなあ。退院する友を見送る気持ちもきっと複雑だったんだろうね。生きるか死ぬかの心配じゃなくて、生きてこれからどうするのか、っていうのは次のステップの心配だよね。

O こんな句もあるよ。

入院から6年経って、外泊許可が出たんだ。

B よかったねー。お母さんがいる家に帰って、障子の部屋でゆーっくり眠れたに違いないね。

O そして、31年「さくら散る」の句を見ると、

春愁やひたすら生きて三十路なる

そして退院。

B 清瀬病院で過ごした日々の、なによりの記録だね。きっとまり子さんにとって俳句は療養生活の支えだったに違いないね。俳句だけじゃなくて、俳句仲間も、療養仲間も、付添いさんも、看護師さんも、お医者さんも、みーんな、ね。もちろん、お母さんも!

![]()

(書影)

古賀まり子 復刊『洗禮』昭和60年7月 揺籃社

(写真)

古賀まり子「手書き季寄せ」『俳句』平成11年8月8号より角川文化振興財団の許諾を得て転載

清瀬病院病棟写真『清瀬病院年報 第五』(昭和11年)国会図書館デジタルコレクションより転載(著作権保護期間終了確認)

(引用・参考)

古賀まり子 復刊『洗禮』 昭和60年7月 揺籃社

古賀まり子「手書き季寄せ」『俳句』平成11年8月号 角川書店

古賀まり子『自註現代俳句シリーズIV期22 古賀まり子集』昭和57年11月 社団法人俳人協会

![]()

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <古賀まり子 1. 俳句との出会い>

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <古賀まり子 2. 清瀬病院最大の傑作>

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <古賀まり子 3. 闘病と俳句とそして>

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。