市史編さん草子「市史で候」 七十七の巻 「縄文の北極星をみにいこう」

七十七の巻:「縄文の北極星をみにいこう」【令和3年11月15日更新】

多摩六都科学館(西東京市)のプラネタリウムでは、

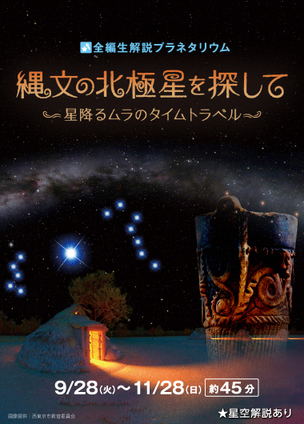

「縄文の北極星を探して 星降るムラのタイムトラベル」

という全編生解説のオリジナル番組を投影しています。

“縄文の北極星”とは、どういうことでしょうか?

“北極星” きいたことがある星だと思います。

天の北極(地軸を北にずっと伸ばした先)の近くにあって、北を指す夜の目印となる星です。

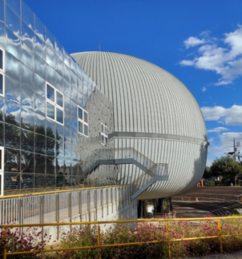

サイエンスエッグ

地球は、北極と南極を結んだ地軸を軸として自転しているので、天の北極の近くにある北極星は(ほぼ)動きません。

たくさんの星々が北極星を中心に動いているように見える写真をご覧になったことがあると思います。

星座でいうと、こぐま座のしっぽの星、ポラリスです。

「縄文時代」とは、日本列島の人類の歴史の中でも古いほうから二番目にあたる、今から約16000年前~3000年前の長い期間をいいます。

多摩地域には、縄文人たちのムラがあちこちに作られ、遺跡がいくつも残っています。

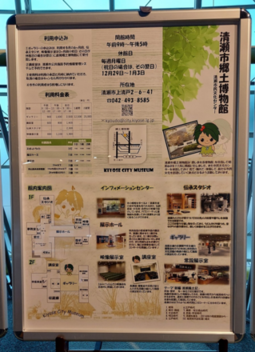

番組では、清瀬市郷土博物館と、野火止野塩(のびどめのしお)遺跡が紹介されています。

野火止野塩遺跡は梅園2丁目~野塩4丁目にかけて広がる、約8500年~7000年前のムラの跡です。

地球から見える星空の姿は、時刻や季節、地球のどの場所から見るかによって違ってみえます。

これは地球の公転や自転、宇宙における星々との位置関係などによって、星空の見えるところが違うからです。

地球は一日に一回転しています(自転)。この回転の軸となるのが地軸ですが、地軸は少し傾いているため、ながーい時間をかけて、地軸の指す向きは宇宙に円を描くように動いています。

(歳差〈さいさ〉運動といいます。コマの首振り運動、みそすり運動、すりこぎ運動にもたとえられます。)

歳差運動で一回りするのには、約26000年(!)かかります

縄文時代の始まりから少したった頃、13000年前は、今から26000年前までのちょうど半分。

多摩地域の縄文時代の人たちには、いま見えている星空とは違う星空が見えていたのです。

プラネタリウム番組「縄文の北極星を探して 星降るムラのタイムトラベル」では、縄文時代の人たちが見ていた星空をみることができます。

ぜひ縄文時代に多摩地域から見えた星空を見に、世界一星がたくさん映る(ギネス世界記録認定!)多摩六都科学館プラネタリウムを訪ねてみてください。

縄文時代の北極星はどんな星だったのでしょうか。

番組の投影は令和3年11月28日までです。

参考文献

安孫子昭二2015『東京の縄文学 地形と遺跡をめぐって』之潮

小倉勝男2005「縄文時代の天体」、小林達雄編著『縄文ランドスケープ』アム・プロモーション

清瀬市野火止野塩遺跡発掘調査会編1983『清瀬市野火止野塩遺跡発掘調査報告書』

市史編さん室からのお願い

ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。

清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。

ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。

投稿おまちしております。

注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。

お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。