きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <藤井重夫 3. 千羽鶴の祈り>

![]()

B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

藤井重夫 3. 千羽鶴の祈り

O 藤井重夫は直木賞作家だという話をしたよね。

B うん、覚えてるよ。「虹」っていう作品だったよね。

O そう。受賞作の「虹」を発表したのは昭和40年の3月のことなんだが、翌4月、療養所を舞台にした小説『千羽鶴の祈り』が刊行されている。秋元書房のジュニア向け小説シリーズの一冊だ。

B ジュニア向け?

O ジュニア世代の読者を想定して、主人公もジュニア世代なわけだ。主人公、江川杏子は、高校1年生のときに結核になって休学、東京都下の「K・サナトリウム」に入院している。16歳。

B 「都下」の「K」っていうのが、ビビビッとくるぞ! サナトリウムって療養所のことだよね。

O そう。こんなふうに書かれているよ。

B え、二十いくつって、ちょっと盛ってない?

O まあまあまあ。たくさんあった、ってことで。療養所があるのは「Kの町」。自然環境に恵まれた理想的な「天然の一大サナトリウム」であるだけでなく、ととのった施設があって、すぐれた専門医によって高度な医療が行われているので、地方の病院で見はなされた患者にとって、最後の希望のよりどころだった、とも書いているよ。

B Kの町! そりゃ、まんま、清瀬、だね! 杏子さんは、清瀬のサナトリウムに入るんだね。

O そう。そして、父親に言うんだ。

B やくほーし?

O 薬を包む紙だよ。薬剤師が調剤した飲み薬は、1回分の量に分けて薬包紙で包んでいたんだ。薬をのみ終わったあと、用済みの薬包紙を折り紙のようにして鶴を折ったんだね。

B 「千羽鶴の祈り」って、そういうことかぁ。

O 杏子には、姫路に住む幼友達がいる。近所で育った早田務という高3の男の子だ。務の父親は軍人で、戦争で負った傷がもとで戦後8年経って亡くなり、母親もその3年後に心臓まひで亡くなり、一人いた兄も中国で戦死していて、孤児になった務は伯父の家にひきとられる。こどものいない伯父の家でわが子のようにだいじにされながら、杏子の家を「もう一つの我が家」のようにして三日にあけず遊びに来て、トムちゃん、杏子ちゃん、と呼び合って育った仲なんだ。

B と、と、トムちゃん…

O どうした、ブンガくん、そわそわしちゃって。

B あ、いや、あの、務くんだから、トムくん、トムちゃんなんだなって…

O 杏子は入院してからの様子を、まめに務に書き送る。務はそれに返信する。サナトリウムの清瀬発「むさしの便り」と白鷺城の姫路発「白鷺だより」だ。健康にめぐまれて学校へ行っていたら高校の教室ではとても知る機会のなかった「人生勉強」を、サナトリウムでのおとなたちとの共同生活のおかげで、同じ年ごろの人より多く学べていると杏子は思っていて、いくらか自慢らしく書いて送ったんだね。

B ふーん。でもさ、務はさ、高3てことは受験生なんでしょ。女の子に手紙とか書いちゃってて、勉強だいじょうぶなの?

O さすがに杏子の手紙ほど長くはなかったけど、それでも、杏子が署名のかわりに「むさしの乙女」と書いて出すと「白鷺王子」から返信がくる、という具合に気の合ったやりとりが交わされていた。務は、長い手紙は勉強で忙しくて書けないけど、「むさしの便り」を読む時間はいくらでもつくるから待ってるよ、と書き送る。

杏子ちゃん、せっかく与えられた白いベッドで、思索の時間を有意義にすごしてください。バーナード・ショオいわく“人はたまにゆっくり読書をするためにも、病気にかかる必要がある”…うらやましいナ。トーダイ受験を志望するぼくには、その“時間”が足りないというのに! ごきげんよう、杏子ちゃん、くれぐれもおだいじに。

B カゼと結核は違うと思うけど…。それに、読書のためにたまに病気になる必要があるって言ったの、ニイチェじゃなかったんだぁ。ま、いっけど、さ。それにしても、手紙、ね。

O メールもLINEもなかったころの話だからね。物語は、ときおりふたりの手紙を挿入しながら進んでいく。読者はそこからサナトリウムの日常を知るという構造だ。同じ病室の患者や、担当の看護師も登場する。ときに、絵のモデルになってほしいと申し入れる別の病棟の絵画サークルの青年、なんていうのも登場する。なかでも重要な登場人物は、同室の年配の患者、ユラ夫人だ。

B ユラっていう名前なの?外国のひと?

O ほんとの名前は由利さんという。肺活量の少なさを杏子と競っている か弱い患者で、歩く姿がゆらゆらしているというので、ユラ夫人と呼ばれているんだ。杏子もユラ夫人も、安静のため食事も食堂に行かないで病室でとっている。隣り合ったベッドで食事のじかんも共にするうち、いろんな話をして仲良くなるんだ。年の離れたサナトリウムのともだち、だ。

B トムちゃんは幼友達、ユラ夫人はサナともだち??

O ははは、藤井は小説のなかで「おサナ友達」と呼んでいるよ。

B わお。杏子も手術を受けたの?

O 16歳といえば、手術で悪いところを取ってしまえば回復も早い年齢なんだが、なにしろ杏子は肺活量が低いうえに心臓も弱くて、とても手術に耐えられる体ではなかったんだ。

B それは、つらいね。

O 日曜日ごとに見舞いにくる父との時間を楽しみに過ごす杏子だったが、ある日曜日、来るはずの父が現れない。

B なにがあったの⁉

O 父親は、定年後に一家で移ってきた練馬の家から自転車で見舞いに通っていたんだが、その日、来る途中で交通事故にあって救急搬送されていたんだ。昭和40年ごろといえば、結核が下火になる一方で、交通事故による犠牲が問題になっていたころだ。

B お父さんは杏子にとってたったひとりの肉親なんでしょ。心配したよね。

O じっとしていられなくて、収容先の病院にかけつける。ただ、この無理がたたって杏子は体調を崩し、喀血してしまう。しかも、肺からの血を体の外に吐き出す力がなくて喀血のために窒息死してしまうんだ。ほんの少しの、誰の目も届かなかった時間のできごとだった。

B えー、そんなァ…

O 床頭台の引出しには、折り鶴が991羽。あと3日で千羽、満願だった。

B あんまりだー。そんな悲しい話だと思わなかったよ。お話の舞台は藤井が入院していた療養所なの?

O 駅から歩いて行くと給水塔が見えてくるとか、正門を入るとアカマツの林の中に本館があるとか、長い廊下でつながった病棟が左右にひろがっているとか、藤井と同じ療養所かなと思わせるところもあるんだが、回復期の患者が体ならしに歩いた「試歩路」が所内を周遊する造りになっているなんていうのは、近所の別の療養所の話でね。うまく合成された架空のサナトリウム、でも体験に基づいたリアルな構成ってところかな。

B 療養所が舞台の藤井の小説は『千羽鶴の祈り』だけなの?

O そう。藤井は結核研究所附属療養所の朝日新聞社の病棟を出たあと、職場に戻るんだが、昭和34年には退職して専業作家になる。33年には以前芥川賞候補になった「佳人」が映画化されていて、34年には小説『風紋』4月刊行、8月NHKでドラマ化。36年には前年刊行された藤井の小説『夜の狩人』を原作に『東京のお転婆娘』『ヨットとお転婆野郎』『カミナリお転婆娘』とシリーズで映画化、37年には「佳人」が今度はテレビドラマ化される、という具合に作品の映像化が相次いでいる。

B すると、ドラマや映画で人気の藤井さんに、サナトリウムを舞台にジュニア向けで一本、なんていう依頼が来たのだったりして。胸キュンの設定だし、『千羽鶴の祈り』原作で、か細い杏子ちゃんと、のっぽのトムちゃんが出てくるドラマができそうな気がするよ。

O ブンガ監督で撮るかい? たしかに『千羽鶴の祈り』が出版された昭和40年といえば、結核の深刻さは、福永武彦や石田波郷が清瀬で過ごした昭和20年代と比べるとずいぶんやわらいでいるね。杏子は亡くなってしまうけれど、多くの患者にとって結核は薬や高度な手術で治る病気になったからね。藤井自身の結核も、手術で治って、1年あまりで退院できているし。福永や波郷が療養所で生と死をみつめて、どうしても書かずにいられなかった強い思いによる作品たちとは、いささか色合いが異なっているといえそうだね。

![]()

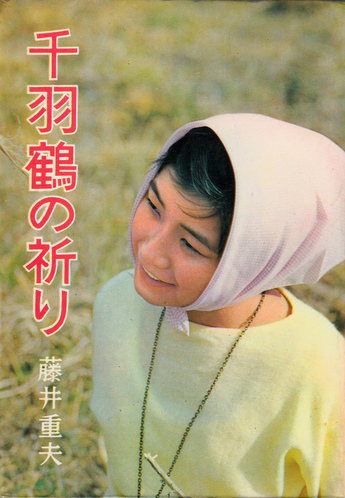

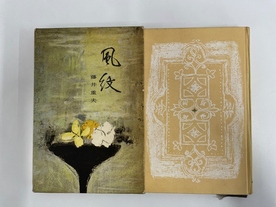

(書影)

藤井重夫『千羽鶴の祈り』秋元書房 昭和40年4月

藤井重夫『風紋』東都書房 昭和34年4月

(引用)

藤井重夫『千羽鶴の祈り』秋元書房 昭和40年4月

![]()

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】

- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】

- 清瀬と結核

![]()

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。