第4回 団地かるたと新しい生活(令和7年4月1日号)

清瀬が町から市になるためには人口増加が必要であり、特に商工業従事者の割合増加が求められました。昭和40年に約3万人だった人口は市制施行の昭和45年には約5万人に増加しました。その背景には昭和30年代後半からの団地造成が関係しています。この頃、野塩・竹丘・中里では都営団地が造成され、昭和40年代には、旭が丘団地や台田団地へ住民の入居が開始されました。住民の出身地はさまざまで、市外周辺地域からも多くの人々が転入しました。家族構成は核家族、仕事は近郊の会社勤めが大半で、かつての農村社会とは大きく異なりました。団地では独自に自治会が組織され、共同生活を豊かに滞りなく過ごすための運営が行われました。

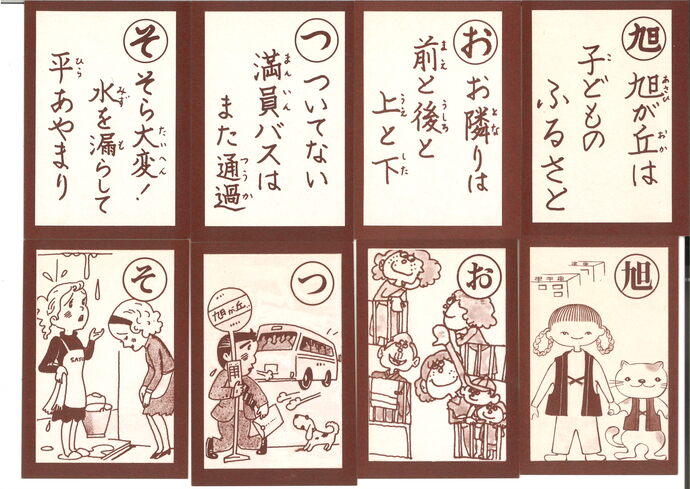

旭が丘団地自治会が昭和51年に制作した「旭が丘団地かるた」には 当時の生活を象徴する内容が描かれています。かるたからは自治会の参加や、集合住宅における暮らしのマナー、通勤通学風景など、団地ならではの生活事情やその生活への誇りを読み取ることができます。「旭が丘は子どものふるさと」という札からは新たに住むこの場所を子どもにとっての故郷にしようという気持ちが伝わります。

清瀬における住宅の造成はその後も続き、令和7年の人口は約7万5千人に上ります。

清瀬駅周辺にも大きな集合住宅が立ち並び、当時の新しい生活はごく一般的なものとなりました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41

電話番号(直通):042-493-8585

電話番号(代表):042-493-8585

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。