市史編さん草子「市史で候」 四十五の巻 「いざ、中世を訪ねる時空の旅へ 市史講演会第2回開催」

四十五の巻:「いざ、中世を訪ねる時空の旅へ 市史講演会第2回開催」【平成30年1月15日更新】

この講演会は、平成30年2月4日好評のうち終了しました

市史講演会、今年も開催します。

今回のテーマは「中世の清瀬市域 ゆかりの人物と文書を追って」。

きよせし?いき?

きよせ しいき?

きよせ、じゃなくて?

「清瀬」という地名が生まれたのは、明治22年に、清戸下宿、下清戸、中清戸、上清戸、中里、野塩の6つの村がまとまって「清瀬村」が誕生したときのこと。

それよりはるか昔の中世には「清瀬」とは言わなかった。

知りたいのは、今の「清瀬」にあたるところが、その時代どうだったか、なんだけど…。

というわけで「清瀬市域」と表現しています。

つまり、「この辺りの中世って、どんな感じだったのだろう」 これが今年の市史講演会のテーマです。

ところで、「中世」って、日本史ではどの辺りの時代を指すの?

大まかに言うと、武士が台頭してきてから、戦国の世がおさまるまで。

数字の目安で言うと、12世紀の末から16世紀の終わりまで。

え? 今から400年以上も前?!

ええ。今年平成30年は、明治維新から数えて150年。

明治の前が江戸時代。家康が江戸に幕府を開いてから、江戸城が明治政府軍に明け渡されるまで265年間。

「中世」は、そのまた前を指すのですから。

そのころ、この土地はどんな様子だったのでしょう。

ゆかりの人物や文書から、その姿に迫ります。

数百年前の文書でも、残っていれば読み解くことができますが、今の清瀬市にあたる地域に関する中世の古文書は、実は多くはありません。

そこで、市域の中世を知るには、ゆかりの人物の動きを追い、全国に散在する関連文書を追う必要がある、というわけなのです。

平成31年度、新たな清瀬市史の1冊目として資料編を出す古代・中世部会では、こうした調査を着々と進めています。

今回の講演会では、その成果から見えてきた中世の清瀬市域の姿が語られます。

早春の日曜日、

古文書写真が巻頭を飾る『市史研究 きよせ』第2号を手に、清瀬市域の中世を訪ねる時空の旅へ、みなさま、いざ、まいりましょうぞ。

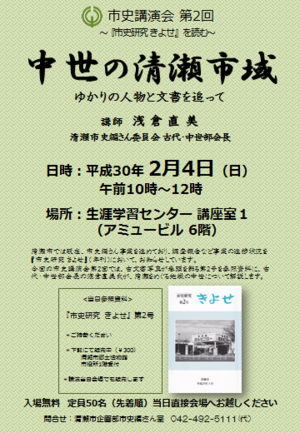

市史講演会第2回 『市史研究 きよせ』を読む

中世の清瀬市域 ゆかりの人物と文書を追って

- 講師

- 浅倉直美(清瀬市史編さん委員会 古代・中世部会長)

- 日時

- 平成30年2月4日(日曜日)午前10時~正午

- 場所

- 清瀬市生涯学習センター 講座室1

(清瀬市元町1-2-11 アミュービル6階) - 定員

- 50名(先着順 事前申し込み不要)

- 参照資料

- 『市史研究 きよせ』第2号

『市史研究 きよせ』は、市役所1階受付、郷土博物館にて販売中。

1冊300円。講演会当日、会場でも販売します。

市史編さん室からのお願い

ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。

清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。

ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。

投稿おまちしております。

注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。

お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。