災害時の避難所等における新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症がまん延する状況において、災害が発生し避難所等を開設する場合には、人が多く集まることで、感染が拡大するリスクがあります。そのため、感染症対策に万全を期すことが重要となっています。

本市においても、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、十分な換気やスペースの確保等、少しでも感染リスクが軽減されるよう実施して開設しますが、自助としての感染防止対策をできるだけお願いいたします。

新型コロナウイルスが収束する前に地震、風水害が起きたらどうなるのか、平時の事前準備及び災害時の避難方法について、各家庭で考えておきましょう。

今のうちに、自宅が安全かどうかを確認しましょう。

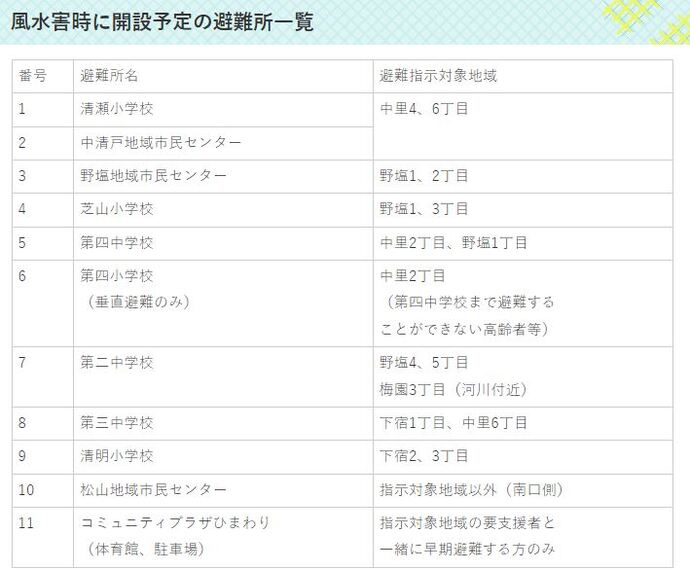

洪水ハザードマップなどで、自分の家がどこにあるのか確認し、浸水や土砂災害のおそれがあるかどうか確認しましょう。

様々な避難行動を検討しましょう。

避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。自宅の災害リスクによっては、自宅での安全確保も可能なため、感染のリスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。安全な親戚や知人宅に避難することも検討しましょう。

避難に時間を要する人(高齢者や障害のある方など)とその支援者は、事前にさまざまな避難先や避難行動を決めておきましょう。

風水害に備えて

避難所に行く必要があるかどうか、添付の内閣府リーフレット「知っておくべき5つのポイント」「避難行動判定フロー」によって確認しましょう。

地震に備えて

避難生活が長期化することが予想され、環境変化による体調不良を起こす方もいますので、自宅で居住が継続可能な場合は「在宅避難」をしましょう。

そのため日頃から水や食料などの必要な物を備蓄(最低3日間)しておくことが重要です。

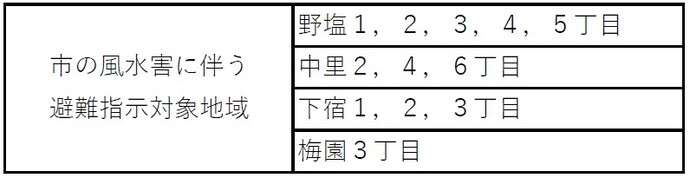

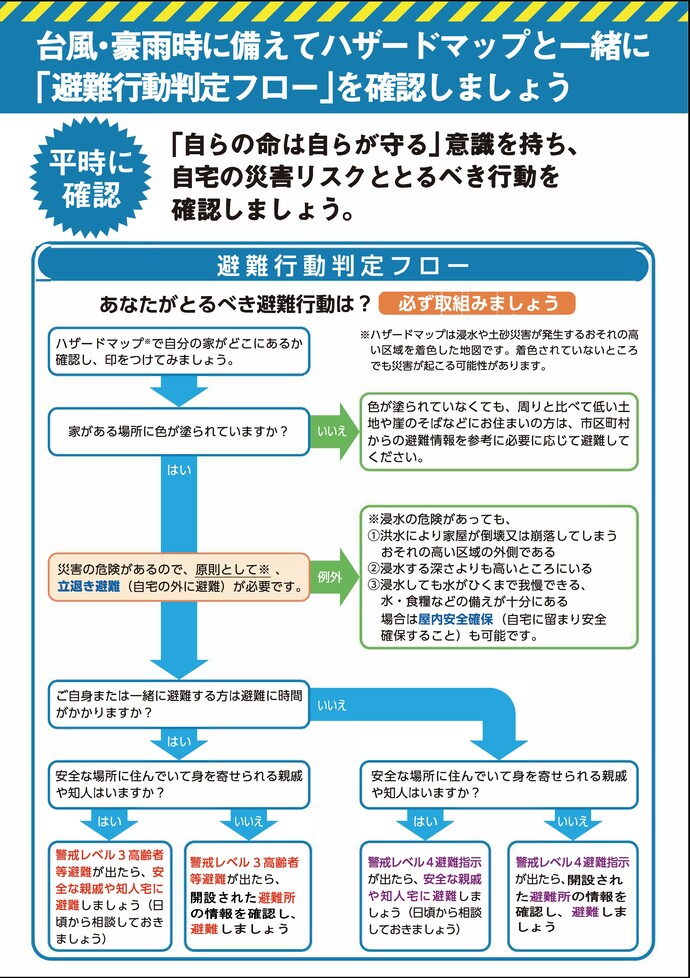

風水害時に開設予定の避難所一覧(令和3年度)

避難指示対象地域とは

避難指示地域は市内全域ではありません。清瀬市では河川周辺の地域を指定しております。

災害リスクが高い区域を指定することで、自らに迫っている危機感の自覚や安全な地域の市民が避難することによる混雑等を避けることを目的に指定しております。

避難指示対象地域でない方も自宅の安全性を確認していただき、立ち退き避難をする必要がある方は避難してください。

避難時の留意事項

- 避難指示対象地域で、「避難行動判定フロー」により避難所へ行く必要がある方は、避難所が過密になることを防ぐため、避難先の目安としてください。

- 野塩地域市民センターは改修工事期間(令和3年8月から令和4年2月頃まで)のため対象外となります。

- 避難先が川を越える場所にある場合は、早期避難を心掛けてください。

- 車での避難は交通渋滞を招き、道路冠水により動けなくなる恐れがありますので控えてください。

- コミュニティプラザひまわりの駐車場は、避難指示対象地域で要支援者と一緒に早期避難する方のみ利用可能です。それ以外の方は徒歩で避難してください。

※風水害時の避難所運営マニュアルを策定しました。下記のリンクからご確認いただけます。

避難所に持っていくもの

避難される際は、避難所内での接触機会を減らすため、食料や水などの非常用備蓄品に加えて、マスク、体温計、アルコール消毒液(ウェットティッシュ等)も持参してください。

避難所での留意事項

- 避難された方は、マスク着用の徹底をお願いします。

- 受付の際に、避難者の体調チェックを実施します。自宅であらかじめ検温をお願いいたします。なお、発熱がある方や避難者に感染が疑われる症状が出た場合は別施設などへの移動や医療機関への搬送を検討します。

- 避難所が過密になることを防ぐため、他の避難所をご案内する場合もありますので、その際はご協力をお願いいたします。

- 避難所で発熱や咳等の症状が出た場合には、すぐに運営スタッフに申告し、指示に従ってください。

清瀬市の避難所における新型コロナウイルス感染防止対策方針

1 感染防止に資する避難行動の住民周知

(1) 避難の考え方

都が示す留意事項

避難の考え方の再確認と様々な避難行動の検討

市の対応方針

- そもそも「避難」とは「難」を「避」けることであり、自宅で安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はないこと。

- 自宅の防災対策を強化していれば、避難せずに自宅で過ごすことができ、感染症のリスクを減らせることができること。

- 避難行動には様々な種類があることを理解しておくこと。

(2) 避難所へ避難する際の備え

都が示す留意事項

マスクを着用するなど感染リスクの配慮

市の対応方針

- 避難するときは、マスクや体温計など、各自で感染症予防に必要なものを持参すること。

- 避難所では体調確認を実施するので、自宅で検温を実施すること。(風水害時に限る)

(3) 風水害時

都が示す留意事項

ハザードマップを活用し

- 危険のおそれがない居住者は自宅

- 危険がある居住者は避難所やコロナ感染リスクに配慮した上で、安全な場所にある親戚、友人宅への避難を検討

- 屋外避難が危険な場合は垂直避難

- 避難所以外の避難(車両避難)

市の対応方針

- ハザードマップで、自宅の危険度や避難所を早めに検討してもらうこと。

- 密集を避けるため、1つの避難所で受け入れることのできる人数が減ること。また、それにより、別の避難所への移動をお願いすることもあること。

- 自宅周辺の複数避難所を防災マップ等で事前に確認すること。

- できるだけ早期に避難行動を開始すること。

- 台風時などの短期間かつ安全な場所である車内での避難を検討する場合は、エコノミークラス症候群に注意すること。

(4) 震災時

都が示す留意事項

避難所以外の避難(在宅避難)

市の対応方針

- 避難生活長期化により、避難生活で体調不良を起こす人もいること。

- 自宅で居住が可能な場合は「在宅避難」することや備蓄しておくことが重要であること。

2 より多くの避難先確保

都が示す留意事項

指定避難先以外の市施設の活用

市の対応方針

地域市民センター等の活用。(施設管理者と要協議)

都が示す留意事項

避難先施設の更なる活用

市の対応方針

小中学校の体育館以外の教室や諸室等を活用。(教育委員会と要協議)

都が示す留意事項

ホテル、旅館等を避難先として確保

市の対応方針

該当なし

都が示す留意事項

都立施設の活用(都立高校等)【おもに風水害】

市の対応方針

対応済み(清瀬高校、清瀬特別支援学校:指定緊急避難場所)

都が示す留意事項

大型商業施設との連携(駐車場の活用)【おもに風水害】

市の対応方針

該当なし(駐車場活用は、コミュニティプラザひまわりを検討)

3 避難所内での感染防止対策

(1) 発災前の対応

都が示す留意事項

避難所内のゾーニングと動線の検討

市の対応方針

コロナ疑いの発症者を教室等の別階で対応予定。出入口も屋外階段活用、各階のトイレ、洗面を使用することを想定。

【風水害時】

- 避難所内のゾーニング対応不要。

- 感染者及び感染疑い者用に避難所を1か所指定。

- 受付時にすでに体調不良の方や入所後に体調不良になった方は、専用の避難所へ移動または相談所を案内する。

都が示す留意事項

避難スペースの拡充

市の対応方針

- 教室等の利用は要確認。

- 体育館のみの場合でも通常、受入数(3.3㎡×2人)のところ、受入数(3.5㎡に1人)で運用する。

【風水害時】

開設する避難所を増やし、それぞれの避難所で受け入れる人数を減らす。

都が示す留意事項

感染症対策物資の確保

市の対応方針

国及び都の交付金を活用し購入予定。

都が示す留意事項

緊急時対応や連絡先の整理

市の対応方針

既存の避難所カード等を活用し、対応する。

都が示す留意事項

職員に対する研修と教育

市の対応方針

対応策を避難所担当に周知する。

都が示す留意事項

その他

市の対応方針

【風水害時】

台風接近が予想される際に市内コロナ感染(自宅療養者)の情報提供を依頼中。

(2) 発災時の対応

都が示す留意事項

避難者の受入れ時の対応

市の対応方針

- 受付等に透明シート等により間仕切り。

- 対応職員は感染防止を実施。

- 受付時に非接触型体温計による検温実施。

- 異常がある人は専用区域を案内。

- 受付の密集も避けるため、待機位置の指定及び屋外での受付。

- 避難所での過ごし方の注意点を周知。

- 家族単位で一定の距離をあけて過ごす。

【風水害時】

自宅で実施した検温で異常がないか確認。

都が示す留意事項

避難生活における対策

市の対応方針

- 運営スタッフは常にマスクを装着。

- 避難生活が中長期にわたる場合、定期的な検温実施。

- 具合が悪くなった人は自己申告してもらう。

- 症状が悪化した場合は保健所への相談や巡回保健師による対応。

都が示す留意事項

避難所内の衛生環境の維持

市の対応方針

- 避難所内の通気性を保つため、可能な限り窓を開け、換気を行う。

- 中長期避難時における清掃やごみ等と取扱いは「避難所における感染対策マニュアル」を参照。

都が示す留意事項

避難所閉鎖後の対応

市の対応方針

施設管理者や保健所と相談を行い、避難所内の必要箇所の消毒を実施した上で原状回復を行う。

関連ファイル

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

防災防犯課防災防犯係

〒204-8511

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階

電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)

電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)

電話番号(代表):042-492-5111

ファクス番号:042-492-2415

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。