市史編さん草子「市史で候」 三十の巻(2) 「下宿囃子その2 お話紹介編」

三十の巻之二「下宿囃子 その2 お話紹介編」【平成28年10月14日更新】

前回、登場人物とお囃子の楽器編成、成り立ちについてお話した下宿囃子(したじゅくばやし)。

今回は曲と踊りの順番に沿ってお話の一例をご紹介しましょう。

お待ちかね、下宿囃子のはじまり、はじまり~

1.獅子の踊り

まず、静かな「カマクラ」の曲が始まると、獅子が登場します。

獅子は出てくると、この静かな曲が流れる中でゴロンと寝てしまいます。

そして、横になったまま踊ります。

いねむりをしてみたり、蚤をとってみたり、ハエを追ってみたり、みかんを食べたりもします。横になったまま。

曲がテンポの速い「シチョウメ」に変わると、獅子は立ち上がります。

そして、舞台の正面、後ろ、右、左をそれぞれ向いて踊り、舞台を清めます。

これを「四方固め(しほうがため)」と呼びます。

このあと、獅子は「狂い獅子」となって大きな踊りを披露し、そして退場します。

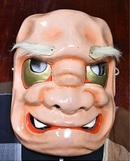

2.ゲドウ登場

獅子が去ったあと、登場するのはゲドウ(外道)と呼ばれる山男です。

ゲドウは山にひとりで住む力持ちの男で、お祭りにうかれて里に下りてきます。

里への道を案内するのは、キツネ。

里に下りてきたゲドウは、俺は力持ちなんだぞ!と踊りでアピールします。

例えば、しこを踏んでみたり、お餅をついてみたり、つきあげた餅を高々と持ち上げて両手で広げ、なんと!凧にして揚げてみたり、凧が木にひっかかったら、その木の幹をゆすってみたり、します。

うーん、かなりの力持ち。

力自慢が終わったら、ゲドウはまたキツネに付き添われて山に帰っていきます。

3.オカメとヒョットコの踊り

曲は「シチョウメ」から、よりにぎやかな「ニンバ」に変わって、次に登場するのはオカメとヒョットコです。

つまりは村人たちで、オカメは女性、ヒョットコは男性です。

まず、母さんオカメが現れて、お化粧して身づくろいを始めます。

そこにヒョットコの子が出てきて、母さんオカメの肩をたたいたりして、かまってほしいよぉ、と甘えます。

次に出てくるのは姉さんオカメ。

私だって甘えたいのよ。ひとりじめするなんてずるい!

ヒョットコの子と姉さんオカメで、母さんオカメの奪い合いが始まります。

これこれ、けんかはよしなさい。

母さんオカメが二人をなだめていると、ヒョットコ父さんが畑から帰ってきます。

ただいまー。

おかえりー。

ヒョットコ父さんは母さんオカメとお酒を酌み交わしてご機嫌です。

そうこうするうち、近所の子どもたちも寄ってきて、皆でにぎやかに踊り、踊って、お囃子は幕となります。

「ニンバ」の曲はカネ(鉦)や拍子木も高らかに鳴って、小さな子どもも思わずリズムにのっちゃうノリの良さ。

にぎやかさのうちに、お囃子はおしまい、おしまい。

めでたし、めでたし。

みなさん、こんど下宿囃子を見かけたら、お話の筋を思い起こしながらぜひじっくり鑑賞してください。

きよせ市民まつりには、今年も出演予定。平成28(2016)年のきよせ市民まつりは10月16日(日曜日)です。

おたのしみに!

- 上演写真は平成26年下宿八幡神社秋の祭礼で撮影したもの。

- 笛の口伝や採譜などの詳細は『清瀬市歴史・文化双書1 清瀬の民俗行事と民俗芸能』(清瀬市郷土博物館 平成26年)で紹介されています。

市史編さん室からのお願い

ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。

清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。

ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。

投稿おまちしております。

注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。

お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。