市史編さん草子「市史で候」 六十九の巻 「市制施行への道程 前編」

六十八の巻:「市制施行への道程 前編」【令和2年9月25日更新】

写真は、50年前、昭和45年(1970)10月1日の清瀬「市役所」開庁式のようすです。

令和2年(2020)10月1日、清瀬市は市制施行50周年を迎えます。

これを機に、市制施行に至るまでの道程を、町報の記事を中心に振り返ってみましょう。

「町報きよせ」にみる市制施行への道程

昭和40年3月15日号

町報の記事に「市制」の文字が初めて大きく登場するのは、昭和40年(1970)3月15日号。その年2月20日に開かれた町政懇談会の報告記事においてでした。

町政懇談会は、新年度の予算編成期前に町民の声を聞いて町政に活かしていくため、また、町が立てている計画を話して理解を協力を求めるために行われていました。昭和40年3月で5回目。

「市制」という言葉は、冒頭の町長の話に登場します。

清瀬町の人口は、前年比6千人以上の増加で3万5千人になろうとしている。清戸下宿に住宅公団の誘致計画があり、これが実現すれば2~3年後には5万人を超えると思われる。

誘致計画はまだはっきりしないが、いずれにしても近い将来、当然市制が考えられてくるだろう、と語られています。

誘致計画は実現。

昭和42年、旭が丘団地ができ、入居開始に合わせて清瀬第五小学校と清瀬第三中学校が9月に開校したことは「市史で候」六十八の巻でお伝えした通りです。

2000戸を超える大きな団地ができたことで、42年末の人口は、約4万7千人に。

その後も清瀬の人口はいっそう膨らみます。

昭和45年1月1日号

次に「市制」の文字が見出しに登場するのは、昭和45年(1970)1月1日号です。

町長をかこんでの新春座談会の様子を伝える記事に「人口5万3千人 市制施行の準備を」という見出しが躍ります。

昭和45年末の人口が5万3千人ほどになりそうなこと、台田団地(約1300戸)の建設が始まり、46年に入居があると人口はさらに4、5千人増えそうであり、今年も学校の新増築・保育所の増設などに積極的に取り組んでいく必要があること。さらに46年には市制施行も考えられ、昭和45年は、その準備もしなければならない、と町長が語っています。

市制施行を46年と考えていたのは、市になるための条件として国勢調査で人口が5万人以上であること、とされていたからです。市制施行は45年10月1日の国勢調査で5万人の要件をクリアした暁に、と考えていたのです。

そのような中、昭和45年3月、地方自治法が一部改正され、昭和40年の国勢調査で人口が3万人を超えていれば市になることができる、と条件が緩和され(市制施行特例法)、市制施行への動きに弾みがつきます。

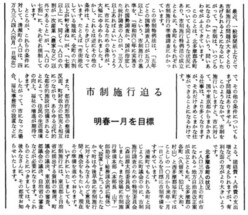

昭和45年4月15日号

「町報きよせ」昭和45年4月15日号には、「市制施行迫る 来春一月を目標」というタイトル。

北多摩郡の各町が3月の市制施行特例法成立を受けて、それぞれ市制施行の準備調査にかかっていると伝えています。

市制を施行すると、

国や東京都から市に対して任される仕事がより多くなり、それだけきめ細かな仕事ができる、

都市的施設が完備されることで住民の生活環境が良くなり、福祉の増進が期待できる、

町のままでいるよりも有利な面がより大きい。

ならば。

町議会に市制施行調査のための特別委員会を、役場には市制施行準備本部を設置。

市制施行に対する住民意見を聞こうと広聴会の準備を進めます。

昭和45年5月1日号

「町報きよせ」昭和45年5月1日号は、「市制施行特集号」。

市になるためにどのような条件があるか、清瀬の現状はどうか、ていねいに説明しています。

長くなりますが、少し挙げてみましょう。

人口3万人以上の条件

清瀬町の人口は昭和40年10月1日の国勢調査で3万6448人。

市街地化の条件=中心市街地を形成している戸数が全戸数の7割以上であること

清瀬駅を中心に東西南北に連なる家屋は全戸数の7割以上を占めている。

住民の仕事の条件=商工業その他として企業体に従事する人口が全人口の7割以上であること

清瀬町で商工業・会社員・公務員などの都市的な仕事に就いている人は、全人口の9割以上。

施設の条件=官・公署が5以上あること

町内にある官・公署は、清瀬郵便局・野塩郵便局・芝山郵便局・旭が丘郵便局、清瀬電報電話局・労働省労働安全研究所、気象通信所などがある。

公私立の文化施設が2以上あること

公民館、農事センターをはじめ、中央公園も完成間近、そのほか私立の総合グラウンドなどがある。

公営企業を1以上経営していること

清瀬町の上水道事業が、昭和34年7月に給水を開始している。

銀行・会社の規模がほかの市に比較して遜色がないこと

町内の金融機関は、埼玉銀行・太陽銀行の各支店および出張所、清瀬町農業協同組合、第一清瀬農業協同組合などで6行。

資本金500万円以上の会社、工場として、日本ビーシージー製造株式会社等。

都市的業態に従事する人口が最近5か年間増加傾向にあること

昭和40年4月1日現在3万2430人に対し、昭和45年4月1日現在4万9384人と人口が急激に増加。団地や住宅が増え、それだけ農地が減少し、都市的業態従事者人口はますます増えてきている。

病院・診療所、映画館などが相当数あること

町内には50の病院・診療所、映画館1館がある。

なかなか興味深い清瀬の姿が見えます。

5月1日の「市制施行特集号」の続くページには、市制が施行されると「住民は便利に きめこまかな行政」というタイトル。

記事を要約すると、

地方自治の主旨からいって市・町・村とも、その性格、使命は同じものだが、現実の問題として、国や東京都から任される仕事にしても、市と町村とでは大きな差があり、行政面での格差が生まれている。市になることは、すべての面で一段昇格したことになり、行政上、社会経済上、住民の家庭生活上にも好影響をあたえ、対外関係にも大きくプラスします。

町のときは北多摩北部事務所で取り扱っていた生活保護、児童福祉、老人福祉などの事務は市が福祉事務所を設置して行うことになり、より多くの行政サービスができるようになる。ほかにも市役所で用が足せることが多くなる。

行政上だけでなく、財政上にも大きな利点。財政援助には国の地方交付税、各種補助金、起債そのほか都からの各種補助金、交付金などがあるが、市は町よりも有利に取り扱われている。同じ仕事や事業をやっても補助金額に差があったりする。

市制施行の条件が概ねそろった今、町のままでいて行政規模や長の権限も小さくいろいろな面で相変わらず町並みのもので、果たしてよいのか。いつまでも町のままでいるのは、不利。町財政も社会経済活動も、ほかの市とともに研究、運動、提携することが、これからの清瀬の進むべき道だと考える。

町、町議会ともに、昭和45年10月1日を市制施行の目標として考える。

しかし、ひろく住民のみなさんの意見をうかがい、また法律上厳格なる各種の手続きをふんで東京都と国の許可を受けなければならない。

市制施行について町の考えを説明し、住民のみなさんのご意見をお聞きするため広聴会を開催します。

まず、5月10日午後5時、公民館で。

その後は日を改めて、各小学校通学区域別に会場を移して行います。

ぜひ、おいでください。

このように連綿と記事は訴えます。

さて、広聴会はどうなったでしょう。

続きは「市制施行への道程 後編」に。

市史編さん室からのお願い

ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。

清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。

ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。

投稿おまちしております。

注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。

お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。