市史編さん草子「市史で候」 五の巻(1) 「病院街の歴史紹介シリーズ第1回 病院街の変遷編1」

五の巻「病院街の歴史紹介シリーズ第1回 病院街の変遷編1」【平成26年8月4日更新分】

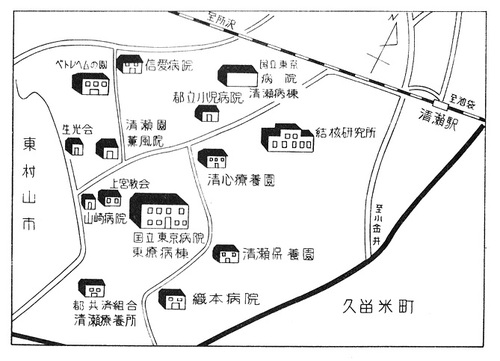

昭和39(1964)年の町制施行10周年記念誌『きよせ'64』の一頁に当時の病院街の地図が出ています。

こんなにも多くの病院、しかも結核の治療、療養に関係する病院が一つの地域に集中していた街は、世界的にも他に例を見ないそうです。

「病院の街 きよせ」と言われるゆえんですね。

病院街の歴史紹介シリーズ、初回は「東京病院」についてお話しましょう。

昭和のはじめまで、今の病院街の一帯は雑木林が広がっていました。

最初にできたのが、東京府立清瀬病院。

昭和6(1931)年のことでした。

敷地は「東京府北多摩郡清瀬村大字上清戸字芝山613番地」の1万1千坪(のちに拡張され32,804坪)。

現在の中央公園あたりの場所で、このマップでは「国立東京病院清瀬病棟」と書かれています。

一方、ひときわ大きな建物で描かれている「国立東京病院東療病棟」が、現在の「独立行政法人国立病院機構東京病院」です。

昭和14(1939)年に「傷痍軍人東京療養所」として始まりました。

戦後、「国立東京療養所」と名前が変わり、昭和37(1962)年、元の府立清瀬病院[昭和22(1947)年に「国立療養所清瀬病院」となる]と統合、「国立療養所東京病院」となります。

統合後もしばらく、ふたつの病院はそれぞれの病棟で医療活動を続けていたので、元の清瀬病院を「清瀬病棟」、元の東京療養所を「東療病棟」と呼び分けていたのですね。

話を分かりやすくするために、ここでは、もと府立清瀬病院を<清瀬病院>、現在地と同じ場所で始まった東京療養所を<東京病院>と呼ぶことにしましょう。

昭和45(1970)年には<清瀬病院>の患者も全員が<東京病院>の新病棟(当時)に移りました。

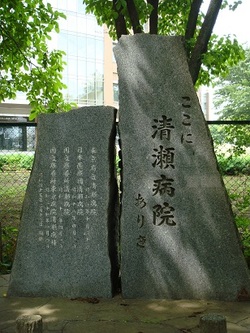

その後、<清瀬病院>の広大な跡地には、一部に清瀬中央公園ができ[昭和45(1970)年第一期工事完了]、昭和49(1974)年には市立中央図書館もでき、廃屋となっていた旧病棟も昭和54(1979)年にようやく取り壊されて、今世紀最初の年には国立看護大学校もできました。

清瀬中央公園には「ここに清瀬病院ありき」の石碑があります。

昭和初期、結核は死亡原因のトップとなる深刻な病気でした。

1940年代にアメリカで発見されたストレプトマイシンなどの有効な薬ができるまで、きれいな空気のなかで安静にして療養することが結核に向きあう方法だった時代があるのです。

清瀬の自然は、結核療養を支えました。

検査で菌が出なくなるまで療養生活は続きましたから、入院生活は長く、症状が軽くなったら軽作業をしながら療養を続けたそうです。

「外気舎」は、回復期患者の外気療法に使われた木造の療養病舎です。

<東京病院>に72棟あったうち、ただ1棟記念に残された「外気舎記念館」は、結核療養が、大気・安静・栄養によるものだった時代の貴重な遺産です。

外気舎向かいにある桜の園では、軽作業療法で植えられた苗が大きく育ってのちの人たちを癒しています。

*各病院の周年誌等を参考にしました。

市史編さん室からのお願い

ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。

清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。

ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。

投稿おまちしております。

注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。

お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

郷土博物館

〒204-0013

東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館

電話番号(直通):042-493-5811

ファクス番号:042-493-8808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。